Гучков Александр Иванович

Гучков Александр Иванович

Происходил из московской купеческой семьи старообрядческого вероисповедания. Получил прекрасное образование: выпускник Московского университета (1886 г). Являлся членом Московской городской управы, затем гласным городской думы. Много путешествовал и вообще отличался склонностью к авантюризму. Служил младшим офицером в казачьей сотне в охране Китайско-Восточной железной дороги (1897—1899 гг.), затем во время англо-бурской войны (борьба коренного населения юга Африки – буров против английских колонизаторов) вступил добровольцем в вооруженные силы буров. В 1900 г. и попал в плен к англичанам. После освобождения отправился в Македонию, где в то время началось восстание против турок. Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. находился на театре военных действий как представитель Московской городской думы и уполномоченный общества Красного Креста. После Мукденского сражения и отступления русских войск остался с русскими ранеными в японском плену и во многом благодаря его личному мужеству, энергии и организаторским способностям раненые были эвакуированы в Россию, а не попали в плен к японцам.

Все это не мешало ему быть одним из крупнейших российских предпринимателей. В 1902 - 1908 гг. он являлся директором Московского учетного банка, одновременно входя в состав правлений страхового общества «Россия» и Петербургского учетного и ссудного банка. С 1904 г. А.И. Гучков начинает интересоваться политикой. В 1905 г. он стал одним из создателей, лидеров и идеологов партии «Союз 17 октября».

В Государственной Думе возглавлял фракцию октябристов — опору реформаторского курса кабинета П.А. Столыпина, а также Комиссию по государственной обороне. С 8 марта 1910 г. по 14 марта 1911 г. являлся председателем Государственной Думы. Первоначально поддерживал реформаторский курс П.А. Столыпина, но позднее стал инициатором перехода октябристов в оппозицию правительству. Призывал к усилению давления на правительство парламентскими методами. Выборы в Думу четвертого созыва проиграл, но в 1915 г. А.И. Гучков был избран в Государственный совет. Он являлся организатором военно-промышленных комитетов, созданных по инициативе московской буржуазии для руководства делом военно-экономической стабилизации тыла в годы Первой мировой войны и с июля 1915 г. - председатель Центрального военно-промышленного комитета. С лета 1915 г. один из лидеров Прогрессивного блока; рассматривался наряду с М.В. Родзянко и князем Г.Е. Львовым в качестве возможного кандидата оппозиции на пост премьер-министра.

В 1916 г. - начале 1917 г. сторонник радикального пути разрешения внутренних проблем страны. В ходе Февральской буржуазной революции 1917 г. А.И. Гучков был избран членом Военной комиссии Временного комитета Государственной думы, затем становится председателем этой комиссии. 2 марта вместе с В.В. Шульгиным принял в Пскове отречение Николая II от престола. Со 2 марта по 2 мая 1917 г. А.И. Гучков был военным и морским министром в первом составе Временного правительства. В августе 1917 г. он был одним из организаторов так называемого «корниловского мятежа», надеясь при помощи армии стабилизировать обстановку в стране. После Октябрьской революции А.И. Гучков участвовал в «белом движении». В 1919 г. он эмигрировал за границу. Скончался А.И. Гучков в Париже.

(См. также в хрестоматии статью В.Д. Набокова «Временное правительство и его министры»)

Литература: Гучков А.И. «Корабль потерял свой курс…» (политические речи 1912-1913 гг.) вст. статья А. Боханова. М., 1991.; Гучков А.И. Воспоминания. М., 1993; Шелохаев В.В. Партия октябристов в период первой русской революции. М., 1987.; Сенин А.С. Александр Иванович Гучков. М., 1996.; Боханов А.Н. А.И. Гучков // Исторические силуэты. М., 1991.

Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящая фамилия и имя - Радомысльский Овсей-Гершен Аронович) (1883 – 1936 гг.) - советский партийный и государственный деятель.

Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящая фамилия и имя - Радомысльский Овсей-Гершен Аронович) (1883 – 1936 гг.) - советский партийный и государственный деятель.

Родился в семье владельца молочной фермы. Получил домашнее образование. С 15 лет зарабатывал на жизнь уроками, служил конторщиком. С конца 1890-х гг. Г.Е. Зиновьев участвовал в подготовке первых экономических стачек рабочих на юге России. Из-за начавшихся преследований в 1902 г. эмигрировал. Работая в социал-демократических группах в Берлине, Париже, Берне, познакомился с В.И. Лениным и Г.В. Плехановым. В 1903 г. на II съезде РСДРП стал большевиком. После года активной революционной деятельности на юге России в 1904 г., заболев, отправился за границу и поступил в Бернский университет на химический факультет, затем перешел на юридический, но, не доучившись, в 1905 г. вернулся в Россию. Участвовал в партийной работе; стал известен как агитатор и был избран в Петербургский комитет РСДРП. В 1908 г. Г.Е. Зиновьев был арестован, но через 3 месяца освобожден из-за болезни, находился под надзором полиции. В октябре 1908 г. он уехал в Женеву, где вместе с В.И. Лениным и Л.Б. Каменевым вошел в редакцию большевистской газеты "Пролетарий". На VI (Пражской) конференции РСДРП был вместе с В.И. Лениным избран в Заграничное бюро ЦК. В 1915 г. совместно с В.И. Лениным Г.Е. Зиновьев написал работу "Социализм и война", ведя полемику с лидерами II Интернационала.

После Февральской революции 1917 г. В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев с группой большевиков через Германию, Швецию и Финляндию вернулись в Петроград. Г.Е. Зиновьев вошел в редакцию газеты "Правда", выступал в поддержку "Апрельских тезисов" В.И. Ленина. С окончанием двоевластия в июле 1917 г. после второго кризиса Временного правительства Г.Е. Зиновьев вместе с В.И. Лениным скрывался в шалаше в Разливе (Финляндия). На VI съезде РСДРП Г.Е. Зиновьев был избран в ЦК, получив лишь на один голос меньше, чем В.И. Ленин.

В октябре 1917 г. Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев проголосовали против курса на вооруженное восстание, полагая более правильным проводить комбинированные действия в Советах и Учредительном собрании, чтобы не отпугнуть большинство крестьянской страны. Оказавшись в меньшинстве, они заявили о своем несогласии с решением ЦК в газете "Новая жизнь", тем самым сообщив Временному правительству факт подготовки восстания. В.И. Ленин потребовал исключения Зиновьева и Каменева из партии, но его не поддержали. Г.Е. Зиновьев впоследствии признал свою ошибку и его разногласие с В.И. Лениным было преодолено, хотя в "Письме к съезду" В.И. Ленин указал, что октябрьский эпизод "не явился случайностью".

После Октябрьской революции 1917 г. Г.Е. Зиновьев поддержал меньшевиков и эсеров, требовавших создания однородного социалистического правительства, допуская возможность не вхождения в правительство В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. Когда большевистское большинство выступило против этой идеи, Г.Е. Зиновьев отказался от своих слов.

Г.Е. Зиновьев был единственным членом ЦК партии, поддержавшим В.И. Ленина во время споров о немедленном заключении Брестского мира. Выступал за политику "красного террора" в Петрограде.

В 1919 - 1926 гг. он был председателем Исполкома Коминтерна, Первый ввел термин "социал-фашизм" по отношению к социал-демократическим партиям Западной Европы. В 1921 - 1926 гг. являлся членом Политбюро ЦК РКП(б). Стремясь стать политическим вождем, Г.Е. Зиновьев выступал с отчетными докладами на XII и XIII съездах РКП(б). Пропагандировал ленинское наследие, печатая огромное количество книг со своими статьями, речами и т.д.

После смерти В.И. Ленина он вместе с Л.Б. Каменевым и И.В. Сталиным вел борьбу против Л.Д. Троцкого и много сделал для формирования режима личной власти Сталина. Внес предложение о переименовании Петрограда в Ленинград. Тогда же ВЦИК принял решение о переименовании г. Елисаветграда в Зиновьевск.

На XIV съезде партии (1925 г.) Г.Е. Зиновьев, полагавший себя главным партийным теоретиком, выступил против усилившейся власти Сталина и был назван оппозиционером (т.н. "новая оппозиция"). Выступление Г.Е. Зиновьева против И.В. Сталина, как и поддержка И.В. Сталиным Н.И. Бухарина определялись не столько идеями, сколько беспринципной борьбой за власть. Попытка Г.Е. Зиновьева пойти на союз с Л.Д. Троцким вызвала лишь недоумение его бывших сторонников. В 1927 г. Г.Е. Зиновьев был исключен из партии, в следующем году восстановлен, но политическая карьера его была кончена. В 1932 г. его снова исключили из партии. В 1934 г. на XVII съезде Г.Е. Зиновьев выступил с раскаянием и славословием в адрес Сталина.

В 1934 г., после убийства С.М. Кирова, был арестован, осужден на 10 лет, а в 1936 г. Г.Е. Зиновьев, "сознавшись" в "предательстве против социализма", "измене", "вероломстве" и прочих приписываемых ему действиях на процессе по делу "Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра", был приговорен к расстрелу.

Реабилитирован в 1988 г.

Литература: Засецкий Н.А. Г.Е. Зиновьев: взлеты и падения //Исторические портреты. М., 1993; Политические деятели России 1917. биографический словарь. Москва, 1993; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.

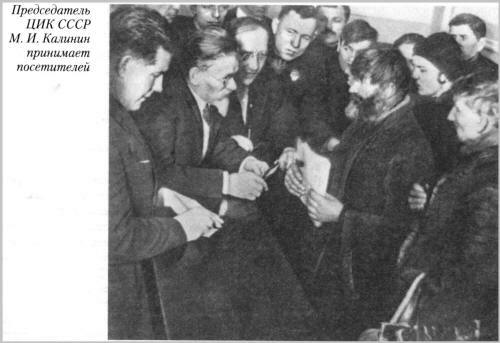

Калинин Михаил Иванович (1875 – 1946 гг.) – советский партийный и государственный деятель.

Родился в селе Тверской губернии в крестьянской семье. Окончил церковно-приходскую школу. В 1893 г. приехал в Петербург, где выучился на токаря и работал на заводах. Активно включился в рабочее движение. С 1898 г. – член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», созданного В.И. Лениным. Затем вступил в РСДРП(б). За революционную деятельность неоднократно арестовывался. Участвовал в революции 1905 – 1907 гг., Февральской и Октябрьской революциях.

В 1919 г. возглавил ВЦИК, а в 1922 г. – ЦИК СССР. С 1926 г. – член Политбюро ЦК ВКП(б). неофициально М.И. Калинина по аналогии с сельскими старостами дореволюционной России и за близость к трудящимся уважительно называли «всероссийским», а после образования СССР – «всесоюзным» старостой.

С января 1938 г. по март 1946 г. он юридически являлся главой государства, т.к. занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Все вопросы в стране, естественно, решал И.В. Сталин, однако все важнейшие законы, указы, постановления, подписывались М.И. Калининым. В 1944 г. М.И. Калинин был удостоен звания Героя социалистического труда. Город Кенигсберг, вошедший в состав СССР после Великой Отечественной войны, был переименован в честь М.И. Калинина в Калининград.

Каменев (настоящая фамилия Розенфельд) Лев Борисович (1883 – 1936 гг.) - советский государственный и партийный деятель.

Каменев (настоящая фамилия Розенфельд) Лев Борисович (1883 – 1936 гг.) - советский государственный и партийный деятель.

Родился в семье машиниста, ставшего инженером. Учился в Виленской, а потом Тифлисской гимназии, в последних классах которой посещал марксистские кружки и читал нелегальную литературу, за что получил плохой балл за поведение и вынужден был подавать прошение министру просвещения на право поступить в университет. В 1901 г. он поступил на юридический факультет Московского университета. За участие в студенческой демонстрации в 1902 г. он был арестован, исключен с 1-го курса без права восстановления и выслан в Тифлис, где принял участие в деятельности социал-демократических кружков. Осенью 1902 г. он уехал в Париж. За границей он познакомился с В.И. Лениным и своей будущей женой, сестрой Л.Д. Троцкого, Ольгой. Вернувшись в Россию в 1903 г., он готовил забастовку железнодорожников в Тифлисе, вел революционную работу в Москве, за что был арестован и выслан в Тифлис под гласный надзор полиции. Там он работал в Кавказском комитете РСДРП, где познакомился с И.В. Сталиным. После приезда Ленина в Россию в 1905 г. Л.Б. Каменев стал его ближайшим помощником, сотрудничая в легальных и нелегальных изданиях, пропагандируя большевистскую точку зрения. С 1905 г. входил в ЦК партии. В 1908 г. Л.Б. Каменев был арестован, но вскоре освобожден и в конце года уехал в Женеву. Там он вошел в редакцию газеты "Пролетарий", центрального органа большевиков, вместе с Г.Е. Зиновьевым и В.И. Лениным. Л.Б. Каменев был представителем партии на конгрессах II Интернационала. В 1911 г. Л.Б. Каменев читал лекции в партийной школе Лонжюмо под Парижем и написал книгу "Две партии", в которой выступил против меньшевиков-ликвидаторов. В 1914 г. он прибыл в Петербург для руководства газетой "Правда" и большевистской фракцией IV Государственной думы. Как известно, с началом Первой мировой войны большевики оказались единственной партией, не поддержавшей участие в ней России. За это большевики-члены Думы, в том числе и Л.Б. Каменев были арестовали по обвинению в государственной измене. На суде Л.Б. Каменев заявил о несогласии с ленинским лозунгом поражения своего правительства в войне и, уже находясь в ссылке в Восточной Сибири, подвергся обвинениям Я.М. Свердлова в малодушии, однако нашел поддержку у И.В. Сталина, объяснившего поведение Каменев как военную хитрость.

По возвращении Л.Б. Каменева в Петроград после Февральской революции, ЦК партии запретил ему ставить свою подпись под статьями в "Правде". Л.Б. Каменев имел собственную точку зрения и на события 1917 г. Он не согласился с "Апрельскими тезисами" Ленина, т.к. не считал буржуазно-демократическую революцию завершенной. После июльской демонстрации и отказа Центрального Исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов взять власть, В.И. Ленин, переходя на нелегальное положение, оставил Л.Б. Каменеву записку. В ней он обращался к нему с просьбой в случае своей гибели взять на себя издание его книги "Государство и революция". Будучи сторонником явки в суд для снятия с большевиков обвинений в измене, Л.Б. Каменев сдался властям, вскоре был освобожден за отсутствием оснований для обвинений и стал представителем большевиков в Исполкоме Петроградского Совета. Осенью 1917 г., когда лидеры большевиков обсуждали вопрос о подготовки вооруженного восстания, Л.Б. Каменев считал авантюрным требование В.И. Ленина свергнуть Временное правительство и признавал необходимым ограничиться лишь контролем над ним. На заседании ЦК РСДРП(б) 10 октября и на расширенном заседании 16 октября 1917 г. Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев выступили против вооруженного восстания, объясняя свою позицию слабой технической подготовкой, отсутствием поддержки большинства населения: "Мы недостаточно сильны, чтобы с уверенностью в победе идти на восстание, но мы достаточно сильны, чтобы не допустить крайних проявлений реакции. Здесь борются две тактики: тактика заговора и тактика веры в русскую революцию". Не убедив большинство членов Центрального комитета (ЦК), Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев обратились к партийным комитетам с закрытым письмом, информация о котором прошла в газете "Новая жизнь". Эту публикацию В.И. Ленин расценил как предательство и потребовал исключения Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева из партии, но его не поддержали.

Успешная революция в октябре 1917 г. всех примирила. 25 октября Л.Б. Каменев сказал на заседании ЦК: "Ну что же, если сделали глупость и взяли власть, то надо составлять министерство". 27 октября Каменев был избран II Всероссийским съездом Советов председателем Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК). 29 октября профсоюз железнодорожников - Викжель, возглавив социалистическую оппозицию большевикам, направил властям ультиматум с требованием образования многопартийного правительства без В.И. Ленина и Л.Б. Троцкого, а которое согласился Л.Б. Каменев. За свои действия он был подвергнут жесткой критике Лениным, считавшим компромисс с другими партиями неприемлемым. В знак протеста против действий руководства ЦК Л.Б. Каменев и еще 5 человек ушли в отставку, но вскоре признали свое поведение ошибочным. ЦК партии отстранил Л.Б. Каменева от поста председателя ВЦИК, поставив на это место Я.М. Свердлова.

В последствии Л.Б. Каменев занимался вопросами внешней политики. В 1918 г. он вошел в состав делегации, направленной в Брест для заключения сепаратного договора с Германией. В 1918 г. он был направлен В.И. Лениным в Англию и Францию, чтобы объяснить там позицию советского правительства. Л.Б. Каменев был выслан английским правительством, а в Финляндии арестован, но был обменен на пленных финнов. В сентябре 1918 г., вернувшись в Москву, он стал членом Президиума ВЦИК, а в октябре был избран председателем Моссовета. В Гражданскую войну он выезжал на фронт в качестве чрезвычайного уполномоченного Совета Обороны.

К нему, как к председателю Моссовета, не раз обращались за помощью ученые, писатели; он сумел добиться освобождения из под стражи историка А.А. Кизеветтера, литератора И.А. Новикова и др. Это не мешало ему принять участие в составлении для ГПУ списков "враждебных интеллигентских группировок", по которым высылали за рубеж или отправляли в тюрьмы. С 1922 г. Л.Б. Каменев стал заместителем председателя Совета народных комиссаров (СНК) и СТО. В.И. Ленин в 1922 г. передал ему свой архив, на базе которого появился Институт В.И. Ленина, директором которого Л.Б. Каменев был в 1923 – 1926 гг. Выступавший против Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменев предложил назначить И.В. Сталина Генеральным секретарем ЦК РКП(б).

С 1922 по 1925 гг. Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев и И.В. Сталин считались главными вождями партии. Однако на XIV съезде ВКП(б) (1925 г.) Л.Б. Каменев первым заявил: "Я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнять роли объединителя большевистского штаба", но попытка свергнуть И.В. Сталина не удалась. Вскоре Л.Б. Каменев был выведен из состава Политбюро и назначен послом в Италию.

В 1927 г. он был исключен из партии, но в 1928 г. - восстановлен. В 1932 г. он снова был исключен и отправлен в ссылку в Минусинск, а на следующий год, после очередного покаяния, был восстановлен. Понимая свою обреченность как политика, Л.Б. Каменев попытался уйти в науку: был директором Пушкинского Дома, Института мировой литературы и издательства "Academia".

На XVII съезде партии (1934 г.) он покаялся в своих ошибках и славил И.В. Сталина. Однако это не помогло ему. В декабре 1934 г. он был арестован по делу мифического "Московского центра" и стараниями писателя-следователя Л. Шейнина и прокурора А.Я. Вышинского приговорен к 5 годам тюрьмы, на следующий год Каменеву дали еще 10 лет по делу "Кремлевской библиотеки и комендатуры Кремля". В 1936 г. на процессе "Троцкистско-зиновьевского объединенного центра" Л.Б. Каменев признался в терроризме, вредительстве, шпионаже и прочем и был расстрелян. Все родственники Л.Б. Каменева были репрессированы.

Реабилитирован в 1988 г.

Литература: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.; Ильящук Г.М., Миллер В.И. Политические деятели России в 1917 г.: биографический словарь. М., 1993; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru

Керенский Александр Федорович (1881 – 1970 гг.) - политический деятель.

Керенский Александр Федорович (1881 – 1970 гг.) - политический деятель.

Родился в семье директора гимназии. В 1889 г. семья переехала в Ташкент. В 1899 г. А.Ф. Керенский окончил Ташкентскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, спустя год перешел на юридический факультет, более всего увлекаясь театром. В 1902 г. во время студенческой сходки он произнес речь ("До сих пор не могу понять, что толкнуло меня к этому выступлению") с призывом помочь народу в его борьбе, за что был ненадолго отправлен к родителям ("Мне льстило, что отныне я стал ссыльным студентом"). По окончании университета в 1904 г. А.Ф. Керенский стал помощником присяжного поверенного; сблизился с членами "Союза освобождения", объединявшего либеральных земцев и интеллигенцию.

Манифест 17 октября 1905 г. А.Ф. Керенский воспринял как начало конституционной монархии в России. Во время революции 1905 - 1907 гг. он давал юридические консультации рабочим, печатался в поддерживавшем эсеров бюллетене "Буревестник". В декабре 1905 г. он был арестован за хранение эсеровских листовок и находился в тюрьме до весны 1906 г. Вскоре после освобождения он стал популярным адвокатом, выступавшим на политических процессах. В 1912 г. он был избран депутатом IV Государственной думы от "Трудовой группы" (трудовиков) и, став лидером фракции, вошел в масонскую организацию, объединившую различные антисамодержавные силы, стремившиеся к демократическому обновлению России.

А.Ф. Керенский принял активное участие в Февральской революции 1917 г. Он участвовал в создании и работе Временного комитета Государственной думы, заявив о себе как о стороннике демократического республиканского строя ("Я испытывал чувство пьянящего восторга"). Он был заместителем председателя Петроградского Совета рабочих депутатов, вошел во Временное правительство и стал членом партии эсеров. А.Ф. Керенский - единственный из состава Временного правительства находился у власти от февраля до октября 1917 г., последовательно занимая посты: министра юстиции, министра-председателя и военного и морского министра. Ораторский талант А.Ф. Керенского покорял аудиторию, не способную анализировать его пылкие речи. Он предлагал осуществлять революционные преобразования "согласно закону"; обещал, что «землю» народ должен получить в полном объеме, но решение этого вопроса сможет принять Учредительное собрание; провозглашал, что "8-часовой рабочий день должен быть нормой работы для всех трудящихся", но при этом недопустимо падение объема производства; утверждал, что "мир должен быть заключен всеми народами на равных условиях и на равных положениях", но прийти к нему надо постепенно. А.Ф. Керенский сделал необычайно много для организации июньского наступления на фронте, а после его провала объявил виновниками большевиков. Он ввел на фронте смертную казнь и учредил военно-революционные суды. В августе 1917 г. А.Ф. Керенский и министр внутренних дел Н.Д. Авксентьев получили полномочия на аресты и высылку из страны политических противников режима Временного правительства. Попытка Л. Г. Корнилова установить военную диктатуру свидетельствовала о слабости власти Керенского. Неспособность Керенского стабилизировать положение в стране, его отказ поддержать Корнилова вызвали ненависть правых. Режим Керенского, рассчитанный на несостоявшуюся коалицию демократов от кадетов до эсеров, не получил поддержки.

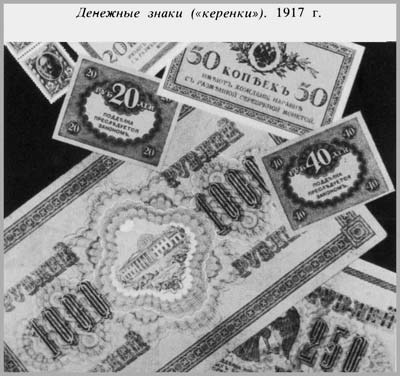

Имя А.Ф. Керенского в общественном сознании осенью 1917 г. ассоциировалось с суррогатом денег - "керенками", не имевшими номера, серии, года выпуска и стремительно обесценивавшимися.

После событий октября 1917 г. А.Ф. Керенский выехал на фронт встречать вызванные им, но не появившиеся войска. В Гатчинском дворце, переодевшись в матросскую форму, он бежал от революционных матросов. В Пскове А.Ф. Керенский встретился с П.Н. Красновым, двинувшим свои силы на Петроград. Этот поход оказался безуспешным, и Керенский до лета 1918 г. находился в подполье в Петрограде, Финляндии, Москве. В июне 1918 г. он выехал за рубеж для организации интервенции против большевиков.

До 1940 г. А.Ф. Керенский жил во Франции, активно сотрудничая в эмигрантских организациях. Издавал газету "Дни" и "Новая Россия", постоянно выступал против сталинской диктатуры, но в первые же дни Великой Отечественной войны заявил о поддержке СССР. С 1940 г. жил в США. С 1956 г. А.Ф. Керенский сотрудничал с Гуверовским институтом войны, революции и мира при Стэнфордском университете. Керенский был профессором, совместно с Р. Браудером в 1961 г. опубликовал три тома документов "Российское Временное правительство"; он автор книги "Россия на историческом повороте. Мемуары" (М., 1993). До конца жизни А.Ф. Керенский верил в "возрождение свободы" на родине. Его попытка в 1968 г. получить разрешение на приезд в СССР не увенчалась успехом. А.Ф. Керенский был похоронен в Англии, где жили его сыновья.

(См. также в хрестоматии статью В.Д. Набокова «Временное правительство и его министры»)

Литература: Керенский А.Ф. Воспоминания. М., 1991; Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте // Вопросы истории. 1990. No 6-10; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru

Корнилов Лавр Георгиевич (1870 – 1918 гг.) – военный деятель, один из основателей «белого движения», генерал.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870 – 1918 гг.) – военный деятель, один из основателей «белого движения», генерал.

Происходил из потомственных казаков. Окончил Сибирский кадетский корпус, затем – Михайловское артиллерийское училище, после чего проходил службу в Туркестанском военном округе. В начале 1900 гг. работал в разведке округа. В это время совершил ряд исследовательских и разведывательных поездок в Восточный Туркестан, Персию и Афганистан. Участвовал в русско-японской войне. За боевое отличие во время сражения под Мукденом (1905 г.) был произведен в полковники и награжден Георгиевским оружием. После окончания этой войны служил в Генеральном штабе, затем был на военно-дипломатической работе в Китае. С начала Первой мировой войны принимал участие во всех крупных сражениях на территории Галиции и в Карпатах. В 1915 г. его дивизия была окружена, сам он попал в плен, из которого бежал в июле 1916 г.

Стремительный взлет карьеры Л.Г. Корнилова начался после Февральской революции 1917 г. За пять с половиной месяцев он вырос от командира корпуса до Главковерха армии. С августа 1917 г. он активно начал выступать за установление в стране военной диктатуры. По согласованию с главой Временного правительства А.Ф. Керенским, в августе 1917 г. он с войсками выступил на Петроград. Однако движение было подавлено, а сам Л.Г. Корнилов - арестован. После Октябрьской революции он был освобожден. Прибыл на юг и вместе с другими генералами стал формировать Добровольческую армию. Погиб во время боя в 1918 г.

Литература: Гребенкин И.Н. Генерал Л.Г. Корнилов: штрихи к портрету // Отечественная история. 2005. No 4. С. 108 – 123; Иоффе Г.З. «Белое дело». Генерал Корнилов. М., 1989; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) – политический деятель, революционер, лидер большевиков.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924) – политический деятель, революционер, лидер большевиков.

Родился в Симбирске, в семье инспектора народных училищ. В семье было шесть детей. Много внимания их воспитанию уделяла мать – М.И. Ульянова. Семейная атмосфера способствовала раннему пробуждению в детях гражданского сознания и политических интересов (все они стали в дальнейшем революционерами). В 1887 г. В. Ульянов поступив на юридический факультет Казанского университета, он вскоре оказывается исключенным после студенческих волнений. Его старший брат Александр был казнен в 1887 г. как участник революционно-демократической организации «Народная воля», обвинен в заговоре с целью покушения на жизнь императора Александра III. В 1892 г. В.Ульянов сдает экстерном экзамены за курс юридических наук в Санкт-Петербургском университете, но юристом он работал недолго, посвятив себя профессиональной революционной деятельности. В 1895 г. он вместе с Ю.О. Мартовым основывает организацию "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" с целью распространения марксизма среди рабочих. Его вскоре арестовывают и после следствия и тюремного заключения в 1897 г. ссылают в Сибирь на три года. Туда же к нему приезжает его будущая жена и соратница по революционной деятельности Н.К. Крупская.

В 1900 г., когда закончился срок его ссылки, В.И. Ульянов деятельно взялся за организацию общерусской политической газеты "Искра". Проведя несколько важных организационных встреч в России, он выезжает в Швейцарию, где встречается с видным деятелем социал-демократии – Г.В. Плехановым. Примерно в это время В.И. Ульянов принимает псевдоним «Ленин» и публикует в 1902 г. фундаментальный труд "Что делать?", в котором излагает свою концепцию партии профессиональных революционеров – немногочисленной, строго централизованной, предназначенной стать авангардом рабочего класса в его борьбе против буржуазии.

В 1903 г. В.И. Ленин принимал участие в работе II съезда РСДРП, проходившем в Брюсселе и Лондоне. Он стал одним из авторов программы партии, внес также свое предложение о членстве в партии, основанное на принципах централизма. На съезде в ходе прений произошел раскол между большевиками (руководимыми Лениным) и меньшевиками (их возглавил Мартов). Вскоре из-за разногласий с членами ЦК В.И. Ленин вышел из редакции «Искры», а затем оставил и ЦК партии. Он не боялся раскола партии, сформировав большевистский организационный центр – Бюро комитетов большинства, начал издание большевистской газеты «Вперед!».

Воспользовавшись введением в России после Манифеста царя от 17 октября 1905 г. демократических свобод, В.И. Ленин возвращается в Россию. Однако после завершения революции он вынужден вновь отправиться в эмиграцию, где продолжает непримиримую борьбу со всеми, кто не приемлет его взглядов на революционную борьбу. В 1912 г. он решительно порывает с меньшевиками и начинает из-за границы руководить легально издаваемой в России газетой "Правда".

С 1912 г. В.И. Ленин живет в Австрии, а после начала Первой мировой войны перебирается в Швейцарию. На международных социал-демократических конференциях в Циммервальде (1915 г.) и в Кинтале (1916 г.) он отстаивает свой тезис о необходимости преобразования империалистической войны в войну гражданскую и одновременно утверждает, что в России может победить социалистическая революция. В отличие от меньшевиков, В.И. Ленин придерживался пораженческой позиции в войне, доказывая, что для завоевания власти необходимо всемерно воспользоваться ослаблением Российской империи из-за тяжелой борьбы с внешними врагами. Однако на волне патриотического подъема лета 1914 г. его призывы не были услышаны.

Известия о Февральской революции 917 г. застали В.И. Ленина в Швейцарии. Чтобы срочно вернуться в Россию, ему с группой большевиков пришлось воспользоваться посредничеством немецкого правительства, и через Германию и Швецию выехать в Петроград, куда он прибыл уже 3 апреля 1917 г. Свои взгляды на ситуацию в стране и программу деятельности большевиков в условиях двоевластия он изложил в «Апрельских тезисах». Ситуация в стране в апреле – октябре 1917 г. менялась очень быстро и соответственно лидеру РСДРП приходилось менять тактику большевиков.

После Октябрьской революции В.И. Ленин вплоть до смерти оставался главным идеологом большевистской партии, основанным создателем как политической, так и экономической стратегии советского правительства. До 1922 г. он являлся руководителем партии большевиков, с момента создания в октябре 1917 г. до января 1924 г. возглавлял советское правительство – Совет Народных Комиссаров.

В 1922 г. у В.И. Ленина обнаруживается тяжелое заболевание сосудистой системы головного мозга, он постепенно отходит от активной политической деятельности. Скончался 21 января 1924 г.

Литература: Рыжов К.В. 100 великих россиян. М., 2005. С.358 – 369; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933 гг.) - советский партийный и государственный деятель.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875 – 1933 гг.) - советский партийный и государственный деятель.

Родился в семье чиновника. В Киевской гимназии увлекся социал-демократическими идеями, участвовал в революционных кружках. В 1895 г., окончив гимназию, А.В. Луначарский уехал в Цюрих для продолжения образования. В Цюрихском университете изучал философию и естествознание, социологию и др. В 1896-1898 гг. занимался самообразованием в Италии и во Франции. А.В. Луначарский познакомился с Г.В. Плехановым, П.Б. Аксельродом, П.Л. Лавровым и др. В 1898 г. он вернулся в Россию и принял активное участие в подпольной работе. Дважды подвергался краткосрочным арестам, был сослан в Калугу и Вологду. Занимался литературной работой. В 1904 г. по приглашению В.И. Ленина он уехал за границу для участия в работе большевистских газеты "Вперед" и "Пролетарий", которые должны были нейтрализовать меньшевистскую "Искру". Осенью 1905 г. он вернулся в Петербург, войдя в редколлегию большевистской газеты "Новая жизнь". В 1907 г. эмигрировал. Вместе с В.И. Лениным А.В. Луначарский был делегатом Штутгартского конгресса II Интернационала. В 1909 г. А.В. Луначарский приехал на Капри (Италия). Здесь вместе с А.М. Горьким и А. А. Богдановым он организовал пропагандистско-агитаторскую школу для рабочих и преподавал в ней. В это время А.В. Луначарский разошелся с В.И. Лениным по вопросам теории и практики революционной деятельности, отвергая возможность борьбы с царизмом нелегальным путем. В 2-томном труде "Религия и социализм" А.В. Луначарский положил начало идее богостроительства, считая социализм способом "войти в землю обетованную на земле" и марксизм – кульминацией поисков человечества в освобождении от зависимости природы и сверхъестественного. Идея коллективного коммунистического бессмертия не имела популярности христианской идеи и не увеличила число сторонников социализма. После жесткой критики В.И. Ленина А.В. Луначарский признал свои воззрения ошибочными. Вернулся в Россию в мае 1917 г. и стал популярным оратором, отстаивающим позиции большевиков: "Наш долг взять власть в свои руки, как бы безнадежно положение ни было. Пусть мы погибнем, мы будем апеллировать к истории и выполним свой долг". В июле 1917 г. он был арестован Временным правительством вместе с Л.Д. Троцким, А.М. Коллонтай, Л.Б. Каменевым и др. большевиками по обвинению в государственной измене, но вскоре все были освобождены. После Октябрьской революции на II Всероссийском съезде Советов было сформировано первое советское правительство, в котором А.В. Луначарский занял пост наркома просвещения. В 1917 - 1929 гг. А.В. Луначарский отвечал за все, что делало Советское правительство в области образования и культуры. Он считал, что только просвещение позволит пролетариату построить коммунизм. Он был искренен в желании покончить с безграмотностью страны и многое сделал в этом направлении.

Во время Гражданской войны в качестве представителя РВС Республики ездил на разные фронты с речами и докладами, уступая в ораторском таланте только Л.Д. Троцкому.

А.В. Луначарский был плохим администратором по недостатку опыта и из-за тяготения к литературной работе. Как писатель он был плодовит, но его стихи и пьесы бездарны и увидели свет лишь благодаря высокой должности автора. А.В. Луначарский не участвовал в борьбе за власть и, хотя осудил троцкистскую оппозицию, И.В. Сталин его не любил, в 1929 г. снял с занимаемой должности. А.В. Луначарский не входил ни в ЦК партии, ни в Политбюро и реальной власти не имел.

В 1930 г. он был избран действительным членом Академии наук, выполнял дипломатические поручения. В 1933 г. был назначен полпредом СССР в Испании, что являлось замаскированной высылкой из страны. Умер по дороге в Испанию во французском курортном городе. Был похоронен в Москве на Красной площади.

Использованы материалы кн.: Россия: Иллюстрированная энциклопедия. М., 2007. С. 313; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

Львов Георгий Евгеньевич (1861 – 1925 гг.) - политический деятель.

Львов Георгий Евгеньевич (1861 – 1925 гг.) - политический деятель.

Происходил из древнего княжеского рода. Окончил юридический факультет Московского университета. Успешно сочетал хозяйственную деятельность в своем имении с судебной в Тульском окружном суде. Относившийся с восторгом к Александру II, Г.Е. Львов не принял реакционной политики Александра III.

Находясь с 1891 г. в должности непременного члена губернского присутствия в Туле, Львов вступился за жестоко наказанных начальником крестьян, что привело его к разрыву с местными административными властями и выходу в отставку. Принял активное участие в земском движении и в 1900 г. был избран председателем Тульской земской управы.

Он стал широко известен во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг. В это время он возглавил уполномоченных земских организаций по оказанию помощи раненым на полях сражений. В 1905 г. Львов был избран в I Государственную думу.

Г.Е. Львов полагал, что главная человеческая задача - содействовать "постепенному обновлению общественного строя в целях устранения из него господства насилия и установления условий, благоприятных доброжелательному единству людей". Он участвовал в борьбе с голодом, пытался оказать помощь крестьянам, из-за малоземелья в центре страны переселяемым в Сибирь и за Урал во время аграрной реформы П.А. Столыпина. Ездил изучать переселенческое дело в Канаду и США. В 1913 г. Г.Е. Львов был избран городским головой Москвы, но его кандидатура была отклонена правительством.

С началом Первой мировой войны Г.Е. Львов, проявив себя как человек недюжинных организаторских способностей, возглавил Земский и Городской союзы. Они занимались оборудованием госпиталей и санитарных поездов, поставляли одежду и обувь для армии.

После Февральской революции 1917 г. Г.Е. Львов стал главой Временного правительства и министром внутренних дел. В условиях двоевластия, в распадающемся государстве попытка Г.Е. Львова реорганизовать органы местного самоуправления привела к ослаблению правительственного аппарата, не смогла помешать аграрным беспорядкам, классовой розни, посягательствам против личности и делала самого Г.Е. Львов лишь символом "зачатой, но не рожденной власти".

Когда в июле 1917 г. министры-социалисты опубликовали правительственную декларацию с обещанием объявить Россию республикой, созвать Учредительное собрание, приступить к разработке законов о земле и др., Г.Е. Львов заявил о своей отставке, полагая, что министры узурпировали права Учредительного собрания, а их выступление носит демагогический характер. Секретарь Г.Е. Львова записал его слова: "Я ушел потому, что мне ничего не оставалось делать. Для того чтобы спасти положение, надо было разогнать Советы и стрелять в народ. Я не мог этого сделать. А Керенский может". Львов удалился в Оптину пустынь.

Узнав об Октябрьской революции, он изменил фамилию и бежал в Тюмень, где в феврале 1918 г. был арестован ЧК, но сумел бежать в Омск, а оттуда уехал в США, где безуспешно пытался получить оружие и деньги для белой армии. Затем Г.Е. Львов переехал в Париж, где им было создано "Русское политическое совещание", пытавшееся стать центром "белого дела". Г.Е. Львов надеялся на скорое падение большевиков и оказывал помощь беженцам из России.

(См. также в хрестоматии статью В.Д. Набокова «Временное правительство и его министры».)

Использованы материалы кн.: Россия: Иллюстрированная энциклопедия. М., 2007. С. 314; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

Маркс Карл Генрих (1818 – 1883)– мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма.

Маркс Карл Генрих (1818 – 1883)– мыслитель и общественный деятель, основоположник марксизма.

Он разработал теорию и тактику классовой борьбы, доказал неизбежность социалистической революции и смены капиталистической формации социалистической. Долгое время в советской исторической науке была господствующей следующая формулировка сути исторического материализма, предложенная Марксом: "В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, от их воли не зависящие отношения - производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому способствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание".

В 1835-1841 учился на юридическом факультете университетов в Бонне и Берлине. С 1843 г. в Париже. Участвовал в работе международной организации "Союз коммунистов" и вместе с Ф. Энгельсом написал программу - "Манифест Коммунистической партии" (1848). С августа 1849 г. в Лондоне. Организатор и лидер 1-го Интернационала (1846-76). В 1867 вышел главный труд К. Маркса - "Капитал" (том 1; последующие тома подготовлены к изданию Энгельсом: том 2, 1885; том 3, 1894). Другие труды: "Немецкая идеология" (1845-1846 гг., совместно с Энгельсом), "Нищета философии" (1847), "Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта" (1852), "Гражданская война во Франции" (1871), "Критика Готской программы" (1875).

Мартов (настоящая фамилия Цедербаум) Юлий Осипович (1873-1923) – политический деятель, лидер меньшевиков.

Мартов (настоящая фамилия Цедербаум) Юлий Осипович (1873-1923) – политический деятель, лидер меньшевиков.

Родился в большой зажиточной семье сотрудника Русского общества пароходства и торговли, покинувшей Турцию в 1877 г. из-за русско-турецкой войны. После окончания одесской гимназии в 1891 г. Мартов поступил на естественный факультет Петербургского университета. Входил в студенческие кружки. В 1892 г., проштудировав "Капитал" К. Маркса, стал убежденным марксистом и основал Петербургскую организацию "Освобождение труда". Был арестован и выслан в Вильно. Работая в виленской и петербургской социал-демократических организациях, проявил оригинальность мышления и талант публициста, выдвинувшись в первые фигуры социал-демократии. Он стал одним из создателей партии еврейского пролетариата – союза «Бунд». В 1895 вместе с В.И. Лениным и др. основал "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В январе 1896 г. был арестован и после года тюремного заключения сослан на 3 года в Туруханск.

После окончания ссылки в 1900 г. включился в осуществление ленинского плана создания марксистской партии в России и общерусской политической газеты. В марте 1901 г. в Мюнхене вошёл в редакцию "Искры". Участвовал в подготовке проекта Программы РСДРП. Делегат 2-го съезда РСДРП (1903 г.), на котором внёс альтернативное ленинскому определение членства в партии - содействие РСДРП под руководством одной из организаций вместо обязательного участия в её работе (проект Мартова был принят 28 голосами против 22): не согласился Мартов и с предложением Ленина ограничить редколлегию "Искры" Г.В. Плехановым, Лениным и Мартовым, т. к. усмотрел в этом возможность поставить партию под контроль редакции "Искры"; отказался работать в "Искре", а также бойкотировал выборы в центральные органы РСДРП. После выхода Ленина из редакции вернулся в неё, был введён в Совет партии. Обвинял большевиков в стремлении установить в партии режим диктатуры.

После издания «Манифеста 17 октября 1905 г.» Мартов вернулся в Россию: работал в исполкоме Петербургского Совета рабочих депутатов, в редакции газеты "Начало", руководил деятельностью меньшевистских центров. Весной 1906 г. был арестован и выслан за границу. С начала Первой мировой войны Мартов отрицал ленинский лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую.

Участвовал в международных социалистических конференциях, где выступал за справедливый, демократический мир. Февральская революция 1917 г. застала Мартова в Швейцарии. В начале мая он смог вернуться в Россию. Мартов выступил против революционного оборончества и вхождения социалистов в коалиционное Временное правительство.

Понимая, что прямая поддержка Временного правительства большинством меньшевистско-эсеровского Совета, с одной стороны, и безумное стремление к захвату власти большевиками - с другой ведут Россию к катастрофе, Мартов, после июльских событий и выступления Корнилова, заявил о необходимости перехода власти в руки революционно-демократического правительства, чтобы не допустить раскола между меньшинством пролетариата и крестьянско-солдатским большинством. Позиция Мартова не устраивала ни меньшевистско-эсеровские круги, ни большевистских лидеров. Активный противник Октябрьской революции, Мартов покинул II съезд Советов, когда загремели пушки "Авроры". В тактике большевиков Мартов усматривал стремление "добраться до власти не силой собственного класса", а увлечением за собой "солдат-крестьян", сил, чуждых, как считал Мартов, социализму.

Решил "остаться на далёком расстоянии с Лениным и Троцким". В 1920 г. Мартов уехал за границу, будучи уже очень больным человеком. Понимая "почвенность" большевизма, Мартов был убежден, что насильственное ниспровержение новой власти бесперспективно и до последней возможности выступал за демократизацию советского строя. Оставил интересные воспоминания "Записки социал-демократа".

Литература: Мартов Ю.О. Записки социал-демократа (сост. П. Ю. Савельев). М., 2004.; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997.; Политические деятели России 1917 года. Биографический словарь. М., 1993.

Милюков Павел Николаевич (1859-1943 гг.) - историк, политик, лидер конституционно-демократической партии, общественный деятель.

Милюков Павел Николаевич (1859-1943 гг.) - историк, политик, лидер конституционно-демократической партии, общественный деятель.

Потомственный дворянин, из семьи чиновника московской дворцовой конторы. Окончил московскую гимназию, после чего отправился в 1877 г. добровольцем на русско-турецкую войну 1877-1878 гг. в составе санитарного отряда. По возвращении поступил на историко-филологический факультет Московского университета (ученик известных историков В.О. Ключевского и П.Г. Виноградова). В 1881 г. был отчислен из университета за участие в студенческих волнениях, но через год был восстановлен. Окончил университет в 1882 г. и получил приглашение остаться в нем для работы. С 1886 г. П.Н Милюков - приват-доцент, за успешную защиту магистерской диссертации получил премию С.М. Соловьева, но за чтение курса лекций «Об общественных движениях в России» был уволен из Московского университета с запретом преподавания и выслан в Рязань. В 1897 г. П.Н. Милюков выехал в Болгарию, где читал курс всеобщей истории в Софийском высшем училище. Именно там впервые заинтересовался проблемами европейской и мировой политики.

В Россию он вернулся в 1899 г. Сблизился с последователями учения народников и земскими деятелями, вскоре стал одним из лидеров демократического крыла российского либерализма. В июле 1904 г. П.Н. Милюков вошел в совет «Союза освобождения» - организации, на базе которой впоследствии сформировалась партия кадетов, лидером которой он стал с момента ее создания (1905 г.) и до конца существования организации.

П.Н. Милюков был также депутатом Государственной Думы всех созывов, бессменный председатель кадетской фракции. Он был ведущим публицистом партии, редактором ее газеты «Речь». Своей главной политической задачей П.Н. Милюков считал формирование российского парламентаризма и правового государства. Он доказывал, что социальные перемены должны осуществляться только путем реформ, проводимых в рамках парламентской деятельности.

В 1914 г. началась Первая мировая война. Депутаты Государственной Думы, видя неспособность правительства эффективно решать социально-экономические и военные проблемы, создают Прогрессивный блок, стратегию и тактику которого во многом определял П.Н. Милюков.

Он принимал самое непосредственное участие в событиях Февраля 1917 г. 27 февраля 1917 г. П.Н. Милюков был избран членом Временного комитета Государственной думы. Со 2 марта по 1 мая 1917 г. он - министр иностранных дел Временного правительства. После августовского кризиса Временного правительства, вызванного движением войск под руководством генерала Л.Г. Корнилова на Петроград, П.Н. Милюков вместе с А.И. Гучковым, поддерживавшими введение в стране военной диктатуры, вынуждены были уйти в отставку.

После Октябрьской революции 1917 г. П.Н. Милюков уехал на юг, участвовал в антибольшевистском движении. В 1918 г. эмигрировал. В 1921 - 1940 гг. являлся редактором парижской газеты «Последние новости». Был одним из самых влиятельных деятелей русской эмиграции, входил в Парижскую демократическую группу партии народной свободы.

(См. также в хрестоматии статью В.Д. Набокова «Временное правительство и его министры»)

Литература: Милюков П.Н. Воспоминания (в 2-х тт.) М., 1990.; Думова Н.Г. Либерал в России: трагедия несовместимости. Исторический портрет П.Н. Милюкова. М., 1993.; Бреияр С. Портрет П. Н. Милюкова // Отечественная история. 1993. No3.; П.Н. Милюков: историк, политик, дипломат: материалы международной научной конференции в Москве, 26-27 мая 1999 г. М., 2000.

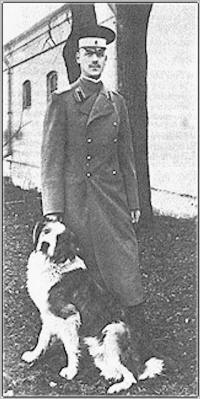

Михаил Александрович Романов

(1878 – 1918 гг.) - великий князь, генерал-майор, член Государственного совета,

младший сын императора Александра III, брат императора Николая II,

наследник престола в 1899-1904 гг.

Михаил Александрович Романов

(1878 – 1918 гг.) - великий князь, генерал-майор, член Государственного совета,

младший сын императора Александра III, брат императора Николая II,

наследник престола в 1899-1904 гг.

В 1898-1917 - на военной службе. В 1912 тайно за границей вступил в морганатический брак с Вульферт Н.С., урожденной Шереметьевской, по первому браку Мамонтовой (1881-1952). За этот брак над имуществом Михаила Александровича была учреждена опека, а ему был воспрещен въезд в Россию.

С началом Первой мировой войны опека была снята, и ему было разрешено вернуться, а его жене была пожалована фамилия "Брасова" по названию имения Михаила Александровича в Орловской губернии. От брака с Брасовой-Шереметьевской Н.С. у Михаила Александровича был сын Георгий (1910-1931), получивший титул графа Брасова. В Первую мировую войну командовал конной "Дикой" дивизией, корпусом, был генерал-инспектором кавалерии.

2 марта 1917 г. в соответствии с Манифестом об отречении от престола Николая II номинально стал императором России. В свою очередь, отрекся от престола до решения Учредительного собрания. (См. в хрестоматии "Акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти"). С весны 1917 г. Михаил Александрович жил неприметно в Гатчинском дворце. Ввиду германского наступления на Петроград в 1918 г. СНК принял постановление о высылке Михаила Александровича в Пермь. Расстрелян большевиками в Перми в июне 1918 г.

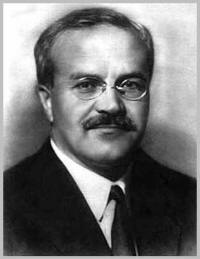

Молотов (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890 – 1986 гг.) - советский государственный и партийный деятель.

Молотов (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890 – 1986 гг.) - советский государственный и партийный деятель.

Происходил из мещан. Окончил реальное училище в Казани. В 1906 г. вступил в РСДРП. В 1909 г. был арестован и сослан в Вологду. В 1912 г., отбыв ссылку, поступил в Политехнический институт в Петербурге. Был членом редколлегии газеты "Правда". В 1916 г. стал членом Русского бюро ЦК РСДРП. После Февральской революции 1917 г. вошел в редакцию "Правды" и в исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Во время Октябрьской революции и Гражданской войны отличился исполнительностью и старательностью.

С 1918 г. находился на советской и хозяйственной работе на Севере, Поволжье, Украине. В связи с расширением партийного аппарата в условиях однопартийной системы В.М. Молотов стал секретарем ЦК и зарекомендовал себя усердным канцеляристом. В 1922 г. прямым начальником В.М. Молотов стал И.В. Сталин. В 20-е гг. Молотов активно поддержал И.В. Сталина в борьбе против Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. С 1928 г. В.М. Молотов стал членом Политбюро и беспрекословно выполнял директивы И.В. Сталина. В 1930 г. он был назначен на пост Председателя СНК, руководил созданием советской промышленности. В 1930-1932 гг. он выезжал в различные районы страны в качестве чрезвычайного уполномоченного во время хлебозаготовок, проводя многочисленные репрессии. По мнению ряда исследователей, В.М. Молотов несет личную ответственность за голод на Украине, унесший миллионы жизней. Он активно участвовал в организации "большого террора" 1937-1938 гг.

С 1939 г. В.М. Молотов, оставаясь главой правительства, был назначен наркомом иностранных дел и в августе подписал советско-германский пакт о ненападении ("пакт Молотова-Риббентропа") с секретными протоколами о разделе сфер влияния в Восточной Европе и Прибалтике. В сентябре 1939 г. В.М. Молотов подписал "Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией". На сессии Верховного Совета СССР в своем выступлении Молотов сказал: "Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это - дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с ней войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма"...".

В марте 1940 г. 50-летний юбилей В.М. Молотова был отмечен наградами, г. Пермь был переименован в город Молотов, его имя стали присваивать колхозам и предприятиям. 22 июня 1941 г. В.М. Молотов выступил по радио с сообщением о начале войны, закончив речь словами: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами". В мае 1941 г. он стал заместителем Председателя СНК И.В. Сталина, вошел в качестве его заместителя в ГКО. В 1943 г. В.М. Молотову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он участвовал в работе Тегеранской (1943 г.), Ялтинской и Потсдамской (1945 гг.) конференций.

В первые послевоенные годы В.М. Молотов в качестве главы советской внешней политики часто выезжал в США для участия в работе ООН. В качестве члена Политбюро принимал участие в военных и послевоенных репрессиях: депортации ряда народов СССР, "Ленинградском деле", "деле Еврейского антифашистского комитета" и др. Была арестована и жена В.М. Молотова - Полина Жемчужина. Вопрос о ее аресте обсуждался в Политбюро, в защиту жены Молотов не произнес ни одного слова. В 1949 г. он был освобожден от поста министра иностранных дел и стал медленно подпадать под опалу И.В. Сталина, Вероятнее всего, от уничтожения В.М. Молотова спасла смерть И.В. Сталина.

В марте 1953 г. – В.М. Молотов был снова назначен министром иностранных дел. Поддержал Н.С. Хрущева в решении об аресте Л.П. Берии и снятии с поста Председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкова. В последующем В.М. Молотов и Н.С. Хрущев не смогли найти общий язык. В.М. Молотов был противником вывода советских войск из Австрии, нормализации отношений с Югославией, оставаясь убежденным сталинистом во внутренней и внешней политике. Молотов был противником осуждения И.В. Сталина на XX съезде партии в закрытом докладе Н.С.Хрущева "О культе личности и его последствиях". Освобожденный от обязанностей министра иностранных дел в 1956 г., он продолжал быть крупной фигурой в Президиуме ЦК КПСС. В 1956 г. В.М. Молотов возглавил "антипартийную группу" против Н.С. Хрущева, но, не пользуясь поддержкой КГБ и армии, потерпел поражение. В 1957 г. он был назначен послом СССР в Монголию. В 1960 - 1962 гг. В.М. Молотов был отправлен в Вену в штаб-квартиру советского представительства в агентстве ООН по атомной энергии.

После критики проекта новой Программы КПСС (1961 г.) он был снят с занимаемой должности, исключен из партии и жил пенсионером в Москве. В 1984 г. при К.У. Черненко без объявления в партийной печати В.М. Молотов был восстановлен в партии. В 1986 г. он успел дать интервью газете "Московские новости", в котором сообщил: "У меня счастливая старость. Хочу дожить до ста лет". В.М. Молотов похоронен на Новодевичьем кладбище.

Литература: Россия: Иллюстрированная энциклопедия. М., 2007. С. 339; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

Николай II (1868 – 1918 гг.) - последний российский император с 1894 г., православный святой.

Николай II (1868 – 1918 гг.) - последний российский император с 1894 г., православный святой.

Сын Александра III и датской принцессы Дагмары (Марии Федоровны). Получил домашнее образование под руководством К.П. Победоносцева, оказавшего на Николая II большое влияние и уверившего своего воспитанника в незыблемости основ самодержавия. Для ознакомления с военным бытом прошел лагерные сборы и в 1892 г. был произведен в полковники и в этом чине оставался до конца жизни. С 1889 г. для ознакомления с управлением государством участвовал в работе Государственного совета и Комитета министров. В 1890 - 1891 гг. завершил образование путешествием на Дальний Восток. В октябре 1894 г. вступил на престол. В этом же году он женился на немецкой принцессе Алисе Гессенской, принявший в православии имя великой княгини Александры Федоровны.

После смерти отца в возрасте 26 лет Николай Александрович вступил на престол. Самодержавную власть он воспринял как «тяжелое и ответственное служение России». Торжественная коронация в Москве была омрачена катастрофой на Ходынском поле в Москве, где из-за преступной халатности властей произошла давка и было затоптано и задушено, по официальным заниженным данным, 1389 чел.; 1300 чел. были изувечены.

В начале царствования Николай II продолжал внутриполитический курс своего отца. Он отверг «бессмысленные мечтания об участии представителей земств в делах внутреннего управления». Вместе с тем, он поддерживал экономические и финансовые реформы, проводимые министром финансов С.Ю. Витте.

Во внешней политике Николай II стремился поддерживать дружественные отношения с европейскими державами. В 1899 г. он выступил инициатором созыва Гаагской конференции мира для обсуждения проблем сокращения вооружений. Император проводил активную политику на Дальнем Востоке и заботился об упрочении экономических и политических позиций России.

Однако позднее и во внешней, и во внутренней политике его преследовали неудачи. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. закончилась поражением России и привела к нарастанию революционного движения в стране. После расстрела мирного шествия рабочих 9 января 1905 г. в России произошла первая буржуазно-демократическая революция. Вынужденный подписать Манифест 17 октября 1905 г., даровавший "незыблемые основы гражданской свободы" и провозглашавший создание законодательного представительства, Николай II не доверял Государственной думе и после поражения революции в июне 1907 г. принял активное участие в Третьеиюньском перевороте, перечеркнув им же дарованные права.

Политика П.А. Столыпина, понимавшего необходимость буржуазного развития страны, вызывала раздражение Николай II, не желавшего считаться с уже существующими политическими партиями. По мнению многих современников, император был человеком безвольным и упрямым, склонным к мистицизму, наивно убежденный в народной любви и преданности. Николай II любил лишь свою семью: супругу Алису Гессенскую (Александру Федоровну), дочерей Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и сына-наследника Алексея, больного гемофилией. Симпатизировал черносотенцам и вступил в "Союз русского народа", находился под большим влиянием Г.Е. Распутина, дискредитировавшего императорскую фамилию.

В начавшейся Первой мировой войне Николай II выступил на стороне Антанты. Патриотический подъем в начале войны вскоре сменился горечью военных поражений. Рост революционных настроений в стране, неспособность Николай II справиться со взятой на себя ролью Верховного Главнокомандующего привели к Февральской революции 1917 г. В марте 1917 г. Николай II, пытаясь спасти монархию, отрекся от престола в пользу брата Михаила, отказавшегося принять корону. (См. видеофильмы «Февральская революция», «Отречение Николая II» и документы в разделе хрестоматии "Падение самодержавия")

Николай II был арестован Временным правительством вместе с семьей и содержался в Царском Селе, а затем был отправлен в Тобольск. После Октябрьской революции 1917 г. был перевезен с семьей в Екатеринбург. В 1918 г., в условиях Гражданской войны, когда белые генералы подходили к Екатеринбургу, вся семья царя и он сам были расстреляны большевиками без суда, а трупы тайно вывезены и уничтожены.

Литература: Иоффе Г. Революция и судьба Романовых. М., 1992; Обнинский В.П. Последний самодержец. М., 1992; Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997 г.; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

Ногин Виктор Павлович (1878 – 1924 гг.) соратник В.И. Ленина, активный участник Февральской и Октябрьской революций 1917 г.

Ногин Виктор Павлович (1878 – 1924 гг.) соратник В.И. Ленина, активный участник Февральской и Октябрьской революций 1917 г.

Из семьи приказчика. Окончил 4-классное училище. С 1896 г. - рабочий на текстильной фабрике в Петербурге. В 1898 г. вступил в социал-демократическую группу "Рабочее знамя", был арестован и сослан в Полтаву. В 1900 г. эмигрировал. С 1901 г. являлся агентом газеты "Искра". Участвовал в работе II съезда РСДРП (1903 г.), по всем принципиальным вопросам поддерживал В.И. Ленина. Участвовал в революции 1905 - 1907 гг. На V съезде РСДРП (1907г.) был избран в состав ЦК партии. Неоднократно подвергался арестам (насчитывал до 50 тюрем, куда он был заключён) и ссылкам, был в эмиграции. С 1914 г - член Саратовской группы большевиков. С 1916 г. - член Московского областного бюро ЦК РСДРП.

В.П. Ногин принимал активное участие в Февральской буржуазной революции 1917 г. Он был одним из организаторов Московского Совета рабочих депутатов. 1 марта 1917 г. он был избран заместителем председателя Московского Совета. Прибыв с делегацией московских рабочих в Петроград, выступил на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов с призывом не поддерживать буржуазное Временное правительство, не продолжать мировую войну. Был делегатом 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) (1917 г.), избран на ней в члены ЦК партии, но во время обсуждения вопроса о подготовке к будущей революции, был в числе тех, кто не поддержал курс на социалистическую революцию: "... При Советах же, как они есть теперь, республика-коммуна у нас не осуществится", - сказал он в своем выступлении. Эту же позицию он занимал и на VI съезде РСДРП(б) (26 июля - З августа 1917 г.). "Тогда (в апр.- прим. авторов – сост.) мы находили, что ещё стоим перед переходом к социалистической революции. Неужели, товарищи, наша страна за два месяца сделала такой прыжок, что она уже подготовлена к социализму?" "Где же наши союзники? Пока что нам обеспечено лишь платоническое сочувствие западно-европейского пролетариата... активную поддержку мы найдём только в "гнилых" Советах".

По поручению ЦК партии руководил партийной работой в Московской области. В августе 1917 г. он вошёл во Временный комитет по борьбе с контрреволюцией для организации отпора генералу Л.Г. Корнилову. 17 сентября был избран председателем Московского Совета рабочих депутатов.

На Всероссийском Демократическом совещании высказался за участие большевиков в Предпарламенте.

24-25 октября 1917 г. В.П. Ногин участвовал в руководстве вооруженного восстанием в Петрограде: 25 октября именно он по телефону передал в Москву текст обращения Петроградского Военно-революционного комитета (ВРК) "К гражданам России!" о победе социалистической революции. На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов В.П. Ногин был избран в состав ВЦИК и назначен наркомом торговли и промышленности в первом СНК.

В период установления советской власти в других городах страны, он с 26 октября по 1 ноября работал в Московском военно-революционном комитете. В.П. Ногин стремился избежать кровопролития в борьбе с антисоветскими войсками, по его инициативе и при его участии велись переговоры с командующим войсками Московского военного округа полковником К.И. Рябцевым о переходе власти к Моссовету мирным путём. 1 ноября на заседании ЦК партии выступил сторонником "однородного социалистического правительства", т.е. правительства, в котором были бы представлены различные социалистические партии (меньшевики, эсеры, анархисты и др.). 4 ноября 1917 г. В.П. Ногин подписал Заявление во ВЦИК и выступил с ним на пленарном заседании ВЦИК. В Заявлении говорилось о необходимости "образования социалистического правительства из всех советских партий... вне этого есть только один путь: сохранение чисто большевистского правительства средствами политического террора. На этот путь вступил Совет народных комиссаров... Нести ответственность за эту политику мы не можем и поэтому слагаем с себя перед ЦИК звание народных комиссаров". Однако в конце месяца В.П. Ногин изменил свою позицию и признал свои «ошибки».

С 3 апреля 1918 г. он был заместителем наркома труда РСФСР, затем - на других государственных и хозяйственных должностях.

Литература: Политические деятели России 1917. Биографический словарь. Москва, 1993; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

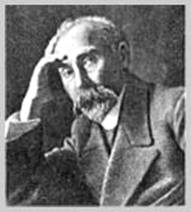

Плеханов Георгий Валентинович (1856 - 1918) - основоположник марксизма в России.

Плеханов Георгий Валентинович (1856 - 1918) - основоположник марксизма в России.

Родился в мелкопоместной дворянской семье. В 1873 г. окончил Воронежскую военную гимназию и поступил в Константиновское юнкерское училище в Петербурге. В 1874 г., разочаровавшись в военной карьере, сдал экзамены в Петербургский горный институт, но завершить образование не успел, т.к. с 1875 г. установил связи с народническим кружком.

В 1876 г. во время первой в России политической демонстрации рабочих и студентов у Казанского собора произнес антимонархическую речь в защиту Н.Г. Чернышевского, после которой перешел на нелегальное положение. Будучи пропагандистом, участвовал в "хождении в народ", получив известность как теоретик, публицист и один из руководителей "Земли и воли". В 1879 г., после раскола организации, выступил против тактики заговоров и террора, возглавив пропагандистский "Черный передел".

В 1880 г. эмигрировал, спасаясь от ареста, и пробыл за границей 37 лет: занимался в Сорбоннском и Женевском университетах, изучал марксистскую литературу, встречался с лидерами социал-демократии, сотрудничая в европейской и российской печати.

В 1882 г. перевел на русский язык "Манифест Коммунистической партии" К. Маркса и Ф. Энгельса - работа, превратившая Г.В. Плеханова в убежденного марксиста. В 1883 г. в Женеве им была основана первая русская марксистская группа "Освобождение труда". Ряд крупных теоретических работ Г.В. Плеханова ("Наши разногласия", "К вопросу о развитии монистического взгляда на историю" и др.) не только развенчивали народнические идеи, но и способствовали развитию марксизма в России. Г.В. Плеханов стал одним из лидеров II Интернационала. В 1900 -1903 гг. участвовал в организации газеты "Искра"; был одним из главных участников II съезда РСДРП.

Вскоре после съезда из-за усилившихся разногласий с В.И. Лениным Г.В. Плеханов стал одним из лидеров меньшевиков. Во время первой российской революции 1905 - 1907 гг. не имел возможности приехать в Россию. Выступил против большевиков по основным тактическим вопросам. Полагал несвоевременной забастовку, приведшую к неподготовленному, не поддержанному армией Декабрьскому восстанию в Москве. Считал нужным выступать в блоке с кадетами во время выборов в Государственную думу в 1906 – 1907 гг.

После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. Убеждал в необходимости продолжения Первой мировой войны до победы над Германией. Г.В. Плеханов выступил против "Апрельских тезисов" В.И. Ленина, назвав их "бредом". В своей газете "Единство" давал характеристику существующему положению в России и вел полемику по основным вопросам революционной деятельности. Считал, что «мельница истории еще не смолола муки, из которой будет испечен пшеничный пирог социализма». Октябрьский переворот не принял. (См. в хрестоматии статью Плеханов Г.В. «Открытое письмо к петроградским рабочим о несвоевременности взятия ими политической власти»)

Литература: Коротаев Ф. С. Г. В. Плеханов. Человек и политик. Пермь, 1992.; Бережанский А. С. Г. В. Плеханов: от народничества к марксизму. Воронеж, 1990.; Тютюкин С. В. Политическая драма Г. В. Плеханова // Новая и новейшая история, 1994. No1. С. 124-163.

Прокопович Сергей Николаевич (1871 – 1955 гг.). Родился в семье военного, генерал-майора; мать владела поместьем в Нижегородской губернии.

Прокопович Сергей Николаевич (1871 – 1955 гг.). Родился в семье военного, генерал-майора; мать владела поместьем в Нижегородской губернии.

В 1899 г. он окончил Брюссельский университет (Бельгия), вступил в «Союз русских социал-демократов» за границей". В 1905 г. стал членом ЦК кадетской партии, но вскоре вышел из неё. В 1906 г. совместно с Е.Д. Кусковой и В.Я. Богучарским издавал в Петербурге журнал «Без заглавия». Масон. Доктор философии Бернского университета (1913 г.). В 1914 – 1917 гг. служил в Московском областном военно-промышленном комитете.

После Февральской революции 1917 г. с конца мая был председателем Главного экономического комитета и заместителем председателя экономического совета Временного правительства (по 25 сентября). Был также членом Особого совещания Временного правительства по созданию проекта Положения о выборах в Учредительное собрание. С 24 июля - министр торговли и промышленности Временного правительства, с 25 сентября - министр продовольствия.

На Государственном совещании в Москве председательствовал на ряде заседаний. 12 августа сделал доклад, в котором он выступал за государственный контроль над предприятиями, за обеспечение прав владельцев в руководстве делом, установление твёрдых цен на большинство предметов потребления, распространение коллективных договоров. Однако он был против вмешательства рабочих в управление предприятиями и введение рабочего контроля, а также ратовал за решительные меры в борьбе с революционным движением. 13 октября, на заседании Временного правительства, он, вернувшийся из поездки по Югу, заявил, что с проявлением твёрдой власти "медлить нельзя", "анархия" должна быть подавлена. 16 октября на заседании правительства и Предпарламента объяснял сокращение подвоза продовольствия беспорядками на железных дорогах, где крестьяне и вооруженные отряды останавливают и разгружают продовольственные эшелоны: вновь настаивал на твёрдой власти для борьбы с "анархией".

25 октября С.Н. Прокопович был арестован и доставлен в Смольный институт, где был штаб Октябрьской революции. Однако после допроса он был освобожден. Поздно вечером С.Н. Прокопович организовал шествие 400 членов Городской думы к Зимнему дворцу, которое было остановлено матросами.

После прихода большевиков к власти, входил в антисоветский Комитет спасения Родины и Революции. Принимал активное участие в работе подпольного Временного правительства: 5 ноября на его заседании был избран председателем на время отсутствия А.Ф. Керенского. 11 ноября подпольное Временное правительство постановило (по предложению С.Н. Прокоповича) отпустить средства из казны на антибольшевистскую агитацию. 16 ноября, как министр-председатель он подписал постановление подпольного Временного правительства о созыве 28 ноября в 2 ч. дня в Петрограде в Таврическом дворце Учредительного собрания. 17 ноября, вместе с другими министрами он подписал обращение Временного правительства "Ко всем гражданам Российской Республики!", в котором заявлялось, что оно "в настоящее время является единственной в стране законной властью", продолжает работу "по обслуживанию основных нужд населения и армии, не допуская мятежников овладеть государственными органами", призывает армию и население дать отпор попыткам советской власти заключить сепаратный мир. Обращение заканчивалось призывом встать на защиту Учредительного собрания. 19 ноября С.Н. Прокопович был арестован и отправлен в Кронштадт под надзор исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов, но вскоре освобожден.

Весной 1918 г. он вошёл в "Союз возрождения России". В 1921 г. вместе с ЕД. Кусковой и Н.М. Кишкиным работал во Всероссийском комитете помощи голодающим Поволжья (Помгол). В 1922 г. был выслан из РСФСР. В эмиграции жил в Берлине, Праге, Женеве, а с 1939 г. - в США. В 1920 - 1930-х гг. руководил журналом "Экономический сборник", "Русский экономический сборник".

Литература: Политические деятели России 1917. биографический словарь. Москва, 1993; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

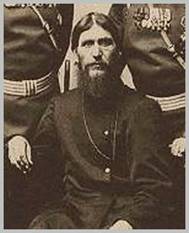

Распутин (настоящая фамилия Новых) Григорий Ефимович (1865-1916 гг.) - фаворит Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Распутин (настоящая фамилия Новых) Григорий Ефимович (1865-1916 гг.) - фаворит Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Родился в крестьянской семье, занимавшейся отхожим промыслом. Его семья проживала в Сибири, в селе Покровское. После трагических событий в семье, когда последовательно умерли его мать, брат, дочь и отец, Г. Распутин стал зарабатывать на жизнь мелким воровством, за что его не раз избивали односельчане. Он покинул село после обращения сельской общины к властям с ходатайством о его выселении.

Сблизившись в странствиях с сектой хлыстов, стал "пророчествовать" в образе "божьего человека". Уже тогда Г.Е. Распутин отличался способностью внушения, причем особенное влияние производили его проповеди на женщин. В 1906 г. на речистого и богомольного «старца» обратили внимание деятели местного отделения черносотенной организации «Союз русского народа», которым он казался вполне пригодным, несмотря на малограмотность, для пропаганды идей «Союза» в крестьянской среде. Протоиерей Иоанн Восторгов, член столичного отделения «Союза», привез его в Санкт-Петербург, где представил ректору Петербургской духовной академии и негласному духовнику царской четы Феофану. Именно Феофан привел Г.Е. Распутина в дом великого князя Николая Николаевича, стараниями которого в 1907 г. тот впервые попал в императорский дворец, где до Распутина уже перебывало немало "святых". Г.Е. Распутин сумел уверить склонную к мистицизму императрицу Александру Федоровну (а через нее и самого императора Николая II), что наследник престола Алексей, больной гемофилией, и сами они будут жить лишь при его попечении. Поскольку при его появлении наследнику действительно становилось лучше, вопрос о его постоянном нахождении во дворце, подле императорской четы, был решен почти сразу.

Пользуясь неограниченным влиянием на царскую чету, Г.Е. Распутин постепенно начал играть все более деятельную роль в государственных делах. Его протекцией пользовались при занятии государственных должностей, решении коммерческих вопросов (получении госзаказов). Уже в самом начале его приближения ко двору, Г.Е. Распутина стали ловко использовать в своих целях многочисленные представители столичных деловых кругов. Можно говорить, что Г.Е. Распутин сменял министров, церковных иерархов, оказывал влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Однако не следует забывать, что его действиями, как правило, руководили эти самые дельцы. Гибель П.А. Столыпина, отставку премьер-министра В. Н. Коковцева и ряда других министров часто связывают с деятельностью Распутина. Так или иначе, Г.Е. Распутин дискредитировал и без того не пользующуюся доверием династию, став живым воплощением ее нежизнеспособности. Про него было придумано множество слухов, памфлетов, многочисленных побасенок. Его именем еще при жизни «старца» стали пугать детей. Из праведника он сделался посланцем сатаны.

В этих условиях для спасения самой идеи российской монархии, поднятия ее авторитета в глазах российской общественности в кругах российского дворянства созревает заговор с задачей убить Г.Е. Распутина и освободить от его влияния царскую чету. «Распутинщина», ставшая синонимом вседозволенности, убожества и порока, явилась ярким примером распада и вырождения царской власти, правящего верхнего эшелона Российской империи. Заговорщики, в число которых входили представители высшей знати – великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов, а также член монархического «Союза русского народа» В.М. Пуришкевич полагали, что смерть Г.Е. Распутина во многом поможет решить проблемы самого различного свойства: социальные, политические, экономические, военные, нравственные. Однако убийство ими Распутина в 1916 г. не предотвратило надвигавшейся революции.

Литература: Пуришкевич В.М. Убийство Распутина. М., 1990; Распутин (воспоминания современников). Составитель и автор вступ. статьи А.В. Чеховский. М., 1990.; Коцюбинский А.П. Григорий Распутин: тайный и явный. «Житие опытного странника». Дневник Распутина. СПб., 2003; Всемирная история в Интернете // http//www.hronos.ru.

Родзянко Михаил Владимирович (1859 – 1924 гг.). Из потомственных дворян Екатеринославской губернии, сын полковника гвардии (вышедшего в запас в чине генерал-лейтенанта); впоследствии в анкетах в графе «народность (по родному языку)» писал «малоросс». Крупный землевладелец: в 1910 г. за ним и его женой значилось в общей сложности 2653 десятин (1 десятина = 1,09 га). Однако указываемые в формулярах данные были сильно занижены, т.к. по другим данным на начало 1916 г. только в Боровичском уезде Новгородской губернии он владел 4822 десятинами.

Родзянко Михаил Владимирович (1859 – 1924 гг.). Из потомственных дворян Екатеринославской губернии, сын полковника гвардии (вышедшего в запас в чине генерал-лейтенанта); впоследствии в анкетах в графе «народность (по родному языку)» писал «малоросс». Крупный землевладелец: в 1910 г. за ним и его женой значилось в общей сложности 2653 десятин (1 десятина = 1,09 га). Однако указываемые в формулярах данные были сильно занижены, т.к. по другим данным на начало 1916 г. только в Боровичском уезде Новгородской губернии он владел 4822 десятинами.

М.В. Родзянко окончил Пажеский корпус, после чего в 1877 г. вступил корнетом в лейб-гвардии. Кавалергардский полк. В 1882 г. вышел в запас в чине поручика. Жил в Екатеринославской губернии, где в 1883 г. был избран почетным мировым судьей, в 1886 - 1891 гг. был предводителем дворянства Новомосковского уезда. В 1884 г. М.В. Родзянко женился на княгине А.Н. Голицыной. У них было трое сыновей. В 1891 М.В. Родзянко вышел в отставку «по домашним обстоятельствам» и несколько лет провел в своем имении, где был избран земским гласным. В 1892 г. он был пожалован в звание камер-юнкера, а в 1899 г. - в звание камергера. С 1901 г. М.В. Родзянко являлся председатель Екатеринославской губернской земской управы. С 1906 г - Действительный статский советник.

Являлся одним из организаторов либеральной партии «Союз 17 октября» и членом ее ЦК. В 1906 - 1907 гг. - член Государственного совета по выборам от екатеринославского земства. Был избран от Екатеринославской губернии в III Государственную думу. В Думе с 1910 г. М.В. Родзянко возглавил фракцию октябристов, а с 22 марта 1911 г. сменил А.И. Гучкова на посту председателя Государственной думы. После раскола партии октябристов на рубеже 1913 - 1914 гг. он входил во фракцию земцев-октябристов. Переизбранный в IV Думу, В.М. Родзянко, умело лавируя между фракциями и группировками палаты, стал ее председателем и в дальнейшем ежегодно переизбирался на эту должность. Значительную роль сыграл в годы мировой войны. Начав с почти безоговорочной поддержки власти в первые месяцы военных действий, под влиянием поражений на фронте перешел в оппозицию правительству. С июля 1915 г - один из лидеров Прогрессивного блока; принадлежал, наряду с А.И. Гучковым и Г.Е. Львовым, к числу наиболее вероятных кандидатов блока на пост премьер-министра. Был одним из инициаторов учреждения 17 августа 1915 г. Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства; с 26 августа 1915 г. возглавлял образованную Особым совещанием Эвакуационную комиссию.