Антигитлеровская коалиция — военный союз государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне (1939—1945 гг.) против агрессивного блока гитлеровской Германии, фашистской Италии, милитаристской Японии. Начало создания антигитлеровской коалиции относится к июню 1941 г., когда правительства Англии и США выступили с заявлениями о готовности оказать поддержку Советскому Союзу, подвергшемуся нападению со стороны фашистской Германии. К концу войны в состав коалиции входило более 50 государств, в т. ч. 5 великих держав - СССР, США, Англия, Франция, Китай; государства, которые наряду с великими державами участвовали своими вооруженными силами в общей борьбе против гитлеровской Германии и ее союзников (Польша, Югославия, Чехословакия, Албания, Австралия, Бельгия, Бразилия, Индия, Канада, Новая Зеландия и др.); ряд государств, помогавших основным участникам коалиции поставками военного сырья (Мексика). Формально в коалицию вошли и некоторые государства, объявившие войну гитлеровской Германии перед самым ее разгромом (Турция).

Со второй половины 1947 г. антигитлеровская коалиция перестала существовать.

Антивоенное движение — многомиллионное движение широчайших народных масс на всех континентах, долговременный и влиятельный фактор общественной жизни, мощный противовес агрессивной политике (См. в хрестоматии статью «Деятельность 1 и 2 Международных конгрессов друзей СССР 1927 г. и 1930 г.»). Антивоенное движение возникло после первой мировой войны, существует и по настоящее время. В 30-е годы ХХ века его участники выступали за сохранение мира в Европе. Его главная цель — предотвратить угрозу войны, освободить планету от всех видов оружия массового уничтожения, спасти от уничтожения человеческую цивилизацию (См. в хрестоматии статью «Из обращения коммунистической молодежи Англии»).

«Антикоминтерновскии пакт» — договор, заключенный 25.XI 1936 г. в Берлине (сроком на 5 лет) между Германией и Японией. Официально провозглашенной целью «антикоминтерновского пакта» было установление сотрудничества в борьбе против Коминтерна. Пакт был дополнен секретным соглашением, предусматривавшим совместные действия Германии и Японии против СССР. Под предлогом борьбы с Коминтерном участники пакта подавляли демократические движения внутри своих стран. В 1937 г. к «антикоминтерновскому пакту» примкнула Италия, а позднее ряд других государств. В 1933—1940 гг. пакт оформился в военный союз Германии, Италии и Японии, потерпевший крах в результате победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

Антисемитизм - идеология враждебного отношения к евреям как к этнической или религиозной группе, проявляющаяся в преследовании, унижении, насилии, нагнетании вражды и неприязни, нанесении ущерба по отношению к личности, общественной группе или части населения, по признаку принадлежности к еврейскому народу или из-за еврейского этнического происхождения и/или религиозной принадлежности к иудаизму.

Аншлюс (нем. Anschlu - букв. присоединение) — политика захвата Австрии Германией в 1930-е гг. С 1933 г. — официальный курс германской внешней политики. Аншлюс Австрии осуществлен в 1938 г. при пособничестве западных держав и с помощью австрийских фашистов. Разгром фашистской Германии, при решающей роли Советского Союза, в 1945 г. помог Австрии восстановить свою независимость и суверенитет.

Аншлюс Австрии 1938 г. Австрия стала первой жертвой фашистской Германии в Центральной Европе. К концу 1937 года фашистская Германия в основном закончила подготовку к большой войне. На совещании у А. Гитлера был решен вопрос принципиальной важности: в каком направлении фашистская Германия нанесет первый удар – против СССР или против западных стран. Руководство фашистской Германии решило начать борьбу за мировое господство с нападения на Англию и Францию, что бы уже затем вступить в войну с СССР. В качестве необходимой предпосылки успешного военного похода на Запад фашистское руководство рассматривало захват Австрии, Чехословакии и «нейтрализацию» Польши.

В феврале 1938 года в руководстве фашистской Германии произошли изменения. Командование вермахтом (армией) Гитлер в качестве Верховного главнокомандующего взял на себя. Министром иностранных дел стал И. Риббентроп.

Ставя на повестку дня открытые акты агрессии, гитлеровцы в полной мере учитывали четко определенную готовность западных держав к тому, что бы отдать Гитлеру Австрию, Чехословакию, Польшу, Балканы. Взамен правительства ведущих европейских государств рассчитывали получить от Германии гарантии безопасности западно-европейских стран и сохранения их колониальных владений.

11 марта 1938 года Гитлер потребовал отмены плебисцита (опроса народа), ухода австрийского правительства в отставку и назначения нового правительства. Австрийские национал-социалисты приступили к захвату важнейших стратегических пунктов Вены.

На рассвете 12 марта 300-тысячная немецкая армия хлынула в Австрию. Гитлер объявил о «воссоединении» - аншлюсе Австрии с Германией. Австрия превратилась в одну из провинций фашистского третьего рейха.

Англия, Франция и США официально признали захват Австрии, закрыли свои посольства в Вене.

После аншлюса Австрии ни одна Европейская страна не могла чувствовать себя в безопасности. Установление непосредственной границы Германии с Италией, Югославией и Венгрией облегчало фашистам экспансию на Балканы.

Внешняя политика — общий курс государства в международных делах, который призван регулировать отношения данного государства с другими государствами и народами в соответствии с его принципами и целями, осуществляемыми различными средствами и методами. Важнейшим средством внешней политики является дипломатия. Внешняя политика любого государства - это продолжение его внутренней политики, и отражает характер государственного и общественного строя. Она направлена на обеспечение наиболее благоприятных международных условий для реализации целей, провозглашенных правящими кругами того или иного государства.

Вождизм — политика, направленная на утверждение одного человека в роли непререкаемого руководителя. Для вождизма характерна личная преданность одному человеку — вождю, признанному идейному руководителю в жестко централизованных структурах (государстве, партии).

Особенное развитие вождизм получил после Первой мировой войны, чему существуют различные противоречивые теоретические объяснения. Вождизм сопутствовал многим тоталитарным обществам с различной идеологией и политической организацией.

Война — общественно-политическое явление, представляющее собой борьбу государств, наций, классов средствами вооруженного насилия. Наряду с вооруженной борьбой, которая составляет главное содержание войны, для достижения поставленных в войне политических целей применяются также экономические, дипломатические, идеологические и другие формы борьбы.

Специфические причины отражают конкретные условия развития определенных социальных противоречий. В качестве непосредственных причин здесь могут выступать, например, территориальные, этнические, расовые, религиозные и др. противоречия и разногласия. В качестве же единичных причин могут выступать специфические интересы правящих групп, какие-либо особые обстоятельства, резко обострившие кризис, и т. д.

Классификация войн и вооруженных конфликтов осуществляется на основании общности их существенных признаков. По своему политическому содержанию различают войны справедливые, прогрессивные, и несправедливые, реакционные. Справедливой была, например, Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Яркий пример несправедливых войн — агрессия фашистских государств — Германии и Италии, милитаристской Японии против СССР и других государств в 30 - 40-е гг. ХХ века. К справедливым войнам принадлежат и национально-освободительные войны.

По военно-техническим признакам войны подразделяются: на войны с использованием обычных вооружений и на войны с использованием средств массового поражения; по масштабу - на мировые и локальные; по составу воюющих государств — на двусторонние и коалиционные.

Различают стратегическую и историческую периодизацию войны.

Современная военно-техническая революция внесла качественно новые моменты не только в способы ведения войны, но и в характер ее социально-политических и экономических последствий. Ракетно-ядерная война, будь она развязана, привела бы к уничтожению человечества, гибели земной цивилизации. Почти любой конфликт сегодня таит в себе угрозу глобального ядерного столкновения.

Военные столкновения

СССР с Китаем и Японией на Дальнем Востоке. В 20-30-е гг.

ХХ века Советский Союз стремился сохранить свое влияние на Дальнем Востоке. Союзником

СССР здесь была Монголия. На ее территории располагались части Красной Армии.

Военные столкновения

СССР с Китаем и Японией на Дальнем Востоке. В 20-30-е гг.

ХХ века Советский Союз стремился сохранить свое влияние на Дальнем Востоке. Союзником

СССР здесь была Монголия. На ее территории располагались части Красной Армии.

Советско-китайские отношения в этот период были довольно сложными. В 1911 г. в Китае была свергнута маньчжурская династия и провозглашена республика. Но единая государственность в Китае утвердиться не смогла. Страна оказалась поделенной на отдельные провинции и регионы, воевавшие между собой.

В 1923 г. в Гуанчжоу утвердилось правительство Сунь Ят-сена, выступавшего за создание объединенного, суверенного Китая. По просьбе правительства Сунь Ят-сена Советское правительство направило в Китай группу советских военных советников, которые помогли становлению Народно-революционной армии Китая. В 1927 г. маньчжурский правитель Чжан Цзао-лин организовал нападение на КВЖД, китайская полиция совершила налеты на советское посольство в Пекине, консульства в других городах. В мае 1929 г. отряды маньчжурских войск и русских белогвардейцев захватили КВЖД, арестовали советскую администрацию. Осенью 1929 г. маньчжурские войска вторглись на советскую территорию. Советское правительство создало Особую Дальневосточную Армию. В ноябре 1929 г. советские войска изгнали маньчжурские и белогвардейские войска с советской территории. В декабре 1929 г. конфликт на КВЖД был урегулирован. КВЖД перешла под управление советской администрации.

Отношения между СССР и Китаем продолжали оставаться напряженными, но вскоре у обоих государств появился новый противник - Япония.

В 1931 г. Япония захватила Манчжурию и другие территории северного Китая. Японцы стали создавать в Манчжурии плацдарм для нападения на СССР: стали строить стратегические железные дороги, аэродромы, другие укрепления, сосредоточили здесь армию. Японцы совершали постоянные нападения на КВЖД и практически парализовали ее работу.

Поскольку Япония часто использовала для провокаций КВЖД, то Советское правительство предложило Японии купить эту дорогу. В 1935 г. за 140 млн. йен, намного ниже реальной стоимости, КВЖД была продана государству Манчжоу-Го (1932-1945 гг.), находившемуся под контролем Японии. (См. историческую карту «Китай 1924-1937 гг.».)

В 1937 г. война между Китаем и Японией разгорелась с новой силой. В течение 2-х лет японцы захватили все основные провинции Китая. Японское вторжение в Китай сильно затрагивало интересы западных стран, но они не оказывали противодействия Японии. Помощь Китаю оказывал СССР. Это вело к росту напряженности в отношениях между СССР и Японией.

В июле 1938 г. японские войска вторглись на советскую территорию в районе озера Хасан, неподалеку от Владивостока. 11 августа 1938 г. Особая Дальневосточная Армия во главе с маршалом В.К. Блюхером выбросила японцев с советской территории. В мае 1939 г. японцы вторглись на территорию МНР в районе реки Халхин-Гол, пытаясь прорваться через Монголию на территорию СССР, перерезать Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток.

К этому времени командующим 1-й армейской группой советских войск на Дальнем Востоке был назначен Г.К. Жуков. Следует сказать, что состояние частей Красной Армии на Дальнем Востоке оставляло желать лучшего. Солдаты и офицеры не имели боевого опыта, не хватало не только оружия и боеприпасов, но и питьевой воды. К.Г. Жуков перестроил всю систему управления войсками, установил строгую дисциплину, наладил снабжение войск вооружением и боеприпасами. В августе 1939 г. 1-я армейская группа советских войск совместно с частями монгольской Народно-революционной армии разгромила японскую армию. За эти достижения Г.К. Жуков был удостоен звания Героя Советского Союза. 15 сентября 1939 г. стороны заключили перемирие. (См. историческую карту «Китай в 1924-1937 гг.»)

Вторая мировая война, ее причины и характер (начало). ( См. историческую карту «Начало Второй мировой войны. Военные действия в Европе с 1 сентября 1939 года по 21 июня 1941 года»). Вторая мировая война (1 сентября 1939 года – 2 сентября 1945 года) со стороны Германии и ее союзников была захватнической по характеру, со стороны СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции война была справедливой и освободительной. Вторая мировая война делится на 3 этапа:

1) 1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г. – начало Второй мировой войны;

2) 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. - Великая Отечественная война советского народа;

3) 9 августа 1945 г. - 2 сентября 1945 г. – война с Японией.

Причинами Второй мировой войны были борьба А.Гитлера за мировое господство Третьего рейха, раздел сфер влияния в мире, борьба с коммунизмом и в первую очередь с СССР, экономические и политические противоречия между ведущими странами мира, борьба за дальнейший передел мира, агрессивная политика фашистской Германии, неумелые дипломатические действия разобщенной Европы, считавшей большей угрозой для себя не нацизм, а коммунистическую идеологию.

В войне участвовало 61 государство, военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, Океании и на всех океанах. Общее количество солдат армий воюющих стран превысило 110 млн. человек, число убитых составило по разным данным от 60 до 70 млн. человек. Крупнейший за всю историю мировой конфликт, продолжавшийся 6 лет, стал самым разрушительным. Причиной этого было то, что, в отличие от первой мировой войны, боевые действия были значительно более динамичны, широко использовалась военная техника (танки и самолеты), плацдармом военных действий стали огромные территории. Первым событием войны стал захват Германией Польши в соответствии с планом «Вайс».

Следующий период первого этапа Второй мировой войны характеризовался некоторым затишьем и получил название «странная война» по той причине, что военные действия Германией в то время практически не велись. Широкомасштабное наступление в западной Европе началось в соответствии с планом «Везерюбунг». 9 апреля 1940 года были оккупированы Дания и Норвегия, а затем 10 мая 1940 года германская армия вторглась на территорию Бельгии и Голландии, которые капитулировали, соответственно, 28 и 14 мая. В это же время началось вторжение во Францию. Основная часть англо-французской группировки была эвакуирована в Англию в район Докера, а 22 июня 1940 года в Компьенском лесу было заключено франко-германское примирение. Италия, вступившая в войну 10 июня на стороне Германии, начала наступление в Сомали против английских войск .

Оккупировав к осени 1940 года большую часть Европы, включая Австрию, Чехословакию, Польшу, Францию и другие страны, Германия начала подготовку операции «Морской лев» - вторжение на Британские острова через пролив Ла-Манш, массированные бомбардировки и десантную операцию. Но Англия была хорошо защищена от нападений. Гитлер решил отложить эту операцию и обрушиться сначала на СССР, который представлялся ему более легкой добычей.

К лету 1941 года Германия и Италия оккупировали 12 стран, установив контроль над значительной частью Европы. (Далее см. Периодизация Великой отечественной войны, Антигитлеровская коалиция и Второй фронт)

Генуэзская конференция 1922 года. Рапалло. В начале 20-х годов началась новая полоса во взаимоотношениях Советской страны с капиталистическими государствами. Вооруженная борьба между ними сменилась установлением мирных отношений. В этих условиях советская внешняя политика добивалась нормализации отношений с буржуазными государствами и развития с ними экономического сотрудничества на равноправной основе. В это время внешняя политика была направлена на то, чтобы максимально продлить мирную передышку.

Советское правительство постепенно расширяло круг стран, с которыми у него уже были двусторонние торговые договоры. Одновременно оно выдвинуло предложение о созыве международной экономической конференции, выразив готовность обсудить на ней также вопрос о признании довоенных долгов России, если капиталистические страны предоставят льготные условия, обеспечивающие возможность выплаты этих долгов, дадут обязательство прекратить всякие действия, угрожающие безопасности Советской страны, гарантируют неприкосновенность ее границ и заключат с ней окончательный мир.

10 апреля 1922 г. в Генуе (Италия) открылась международная конференция с участием 29 государств. В программном заявлении советской делегации нарком иностранных дел Г. В. Чичерин сказал: «Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма Российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления... Российская делегация явилась сюда не для того, чтобы пропагандировать свои собственные теоретические воззрения, а ради вступления в деловые отношения с правительствами и торгово-промышленными кругами всех стран, на основе взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания». Это было официальное провозглашение принципа мирного сосуществования и сотрудничества государств с различным социальным строем.

Одновременно советская делегация выступила с предложением о всеобщем сокращении вооружений. Делегация Франции, наотрез отказались рассматривать вопрос о разоружении.

По вопросу об экономическом сотрудничестве делегации не договорились. Советские предложения были отвергнуты. Конференция не дала ожидаемых результатов.

Между делегациями капиталистических стран были серьезные расхождения. Особенно сильны они были между державами-победительницами в первой мировой войне и побежденной Германией. Противоречия между этими странами были использованы советской дипломатией. Советская делегация подписала в Рапалло (предместье Генуи) с делегацией Германии договор, по которому восстанавливались дипломатические отношения между двумя странами и регулировались различные вопросы на основе равноправия. В Рапалльском договоре нашел воплощение принцип мирного сосуществования. Развитие делового сотрудничества было необходимо и Советской России, и капиталистическим странам. (См. в хрестоматии статью «Дискуссионные материалы». § 1 «Оценки историками Рапальского договора 1922 года»;.см. так же видеофрагмент "Генуэзская конференция")

Германо-польская война (1 сентября-6 октября 1939 года). Польша была первой страной, которая оказала вооруженное сопротивление агрессии фашистской Германии. (См. историческую карту «Начало Второй мировой войны. Германо-польская война 1 сентября – 6 октября 1939 года. »). Причиной нападения Германии были территориальные претензии к Польше (См. в хрестоматии статью «Договор о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 г.»). Ее территорию А.Гитлер считал сферой своих интересов и готовил плацдарм для нападения на СССР.

План войны против Польши и ее оккупации – «Белый план» - был утвержден весной 1939 года. Повод к войне был разработан в немецком генштабе: утром 1 сентября 1939 года все германские радиостанции сообщили о внезапном нападении поляков на принадлежавший Германии город Глейвиц, захвате ими радиостанции и передаче в эфир призыва к войне против Германии. Это была немецкая провокация. 1 сентября 1939 года вошло в историю человечества как трагическая дата. Началась Вторая мировая война. (См. схему «Развязывание Второй мировой войны 1936-1945 гг.»)

На рассвете 1 сентября 1939 года вооруженные силы гитлеровской германии начали агрессию против Польши. Германский корабль «Шлезвиг-Гольштейн» обстрелял пригород Гданьска (Данцига) – Вестерплатте. Немецкие самолеты атаковали польские города, аэродромы и другие объекты. Сухопутные войска перешли границу и вторглись на территорию Польского государства. Перешедшие в наступление германские войска обрушили удары танковыми и моторизованными группировками на узких участках фронта. В немецкой 10 армии находилось 7 подвижных соединений. Они действовали методами таранных ударов. К 5 сентября враг прорвал польский фронт на главных направлениях. (См. историческую карту «Начало Второй мировой войны. Германо-польская война 1 сентября – 6 октября 1939 года. »)

3 сентября Англия и Франция в соответствии с договорными обязательствами перед Польшей объявили Германии войну. Но Польша не получила помощи от своих западных союзников. Они оставались пассивными, когда гитлеровские войска подавляли попытки польских патриотов защищать независимость своей родины. Но в сложившейся обстановке польское сопротивление не могло быть длительным. Польские войска, находясь в самых неблагоприятных условиях, покинутые своими командирами, храбро сражались с вермахтом (немецкой армией). Немецкие танковые и моторизованные соединения, прорвав польскую оборону на направлениях главных ударов, устремились в глубь территории Польши. Польские войска отступали за Вислу и Нарев. 7 сентября польское правительство покинуло Варшаву и перебралось в Люблин. Немцы заняли Вестерплатте. Особым событием войны была героическая оборона Варшавы. 16 сентября, когда гитлеровцы обошли Варшаву с востока, германское командование предложило защитникам Варшавы капитулировать. Большие силы польской армии, так и не сумев отойти на восточный берег Вислы, были окружены 10-й и 4-й германскими армиями. 12 сентября сложили оружие окруженные польские части под Радомом. Немцы захватывали один город за другим. 15 сентября на северо-востоке от Варшавы сдались в плен 170000 польских солдат и офицеров. Защитники Варшавы оборонялись. 28 сентября, после двухнедельного штурма фашистов Варшава оказалась в руках немцев. 2 октября германское телеграфное агентство сообщило о падении Польши, но до 6 октября еще шли оборонительные бои. Итогом этой войны стала гибель независимого польского государства, оно вошло в состав Германии. Шел первый этап Второй мировой войны.

Гоминьдан — национально-демократическая партия в Китае, была создана Сунь Ят-сеном в 1912 г. как прогрессивная антифеодальная и антиимпериалистическая партия, стремившаяся превратить страну в парламентарную республику. Под влиянием Октября 1917 года Гоминьдан в 1923-1924 гг. был преобразован в массовую политическую партию единого революционного фронта, объединявшую рабочих, крестьян, мелкую и среднюю национальную буржуазию. В блоке с Гоминьдном выступали коммунисты, сохраняя при этом свою политическую и организационную самостоятельность. В 1924 г. I съезд Гоминьдана принял программу, в основу которой легли 3 принципа Сунь Ят-сена (национализм, народовластие и народное благоденствие), направленные против империализма и феодализма.

Для осуществления этой программы Сунь Ят-сен выдвинул 3 политические установки: союз с СССР, союз с Компартией Китая, поддержка крестьян и рабочих. Создание единого фронта Компартии Китая и Гоминьдана явилось одной из важнейших предпосылок революции 1925—1927 гг. в Китае. Однако по мере развития революции, а особенно после смерти Сунь Ят-сена (1925 г.) правое крыло Гоминьдана стало отходить от сотрудничества с коммунистами. Руководство перешло к Чан Кайши, и в апреле 1927 г. Чан Кайши захватил в стране власть, установил диктатуру крупной буржуазии и помещиков, развязал гражданскую войну.

Гоминьдан превратился в контрреволюционную партию. В 30-х гг. ХХ века Гоминьдан совершал военные походы против революционных баз, созданных Коммунистической партией Китая. Во время национально-освободительной войны китайского народа против японских захватчиков (1937— 1945гг.), которую вел и Гоминьдан, не прекращалась его борьба против коммунистов. Китайский народ, используя благоприятную международную обстановку и помощь всех революционных сил, осуществил революцию. 1.Х 1949 г. было провозглашено создание Китайской Народной Республики. Остатки гоминьдановцев во главе с Чан Кайши бежали на о. Тайвань. (См. историческую карту «Китай в 1924-1937 гг.")

Диктатура – неограниченная политическая, экономическая и идеологическая власть, осуществляемая строго ограниченной группой людей во главе с лидером, имя которого, или используемая им социально-политическая идея, дает определение тому или иному виду диктаторского правления. Сущность диктатуры заключается в узурпации на первом этапе ее становления политической власти с дальнейшим расширением господства на все сферы жизнедеятельности общественных структур и общества в целом. Установление диктатуры происходит в результате обострения общественных противоречий, сужения экономической, социальной базы существующей власти, неспособности управлять обществом, что приводит к утрате традиционными формами власти доверия населения, и как следствие этого, требованиям «сильной руки».

Диктатура характеризуется отсутствием разделения властей, подавлением гражданского общества – функционирующих на демократических основах политических и социальных групп и ассоциаций. Универсальным инструментом становления и упрочения диктатуры является террор.

Дипломатия – официальная деятельность глав и правительств государств, а также их специальных органов по осуществлению целей и задач внешней политики государства по защите прав и интересов государства, его учреждений и граждан за границей. Осуществляется в форме переговоров, переписки и повседневного представительства государства за границей.

Договор международный — добровольное соглашение между двумя или несколькими равноправными государствами или международными организациями, а также борющимися за свое освобождение нациями относительно установления, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей в области политического, экономического, культурного или иного сотрудничества. Договоры заключаются, как правило, в письменной форме и имеют самые различные наименования— трактат, хартия, пакт, конвенция, протокол, декларация, коммюнике, соглашение и т. п., но обладают в принципе одинаковой юридической силой. Договоры, заключаемые в устной форме, носят наименование «джентльменское соглашение». По числу участников договоры делятся на двусторонние и многосторонние; по порядку присоединения к ним — на открытые и закрытые.

Женевская конференция по разоружению 1932 г.

(См. схему «Крах политики коллективной безопасности»). В феврале 1932 г. в Женеве, в обстановке резкого усиления военной опасности, открылась международная конференция по разоружению, созванная Лигой наций. На этой конференции были представлены почти все государства мира.

В ходе работы Женевской конференции было ярко продемонстрировано нежелание разоружаться. Каждая из делегаций западных стран выступала с предложениями, рассчитанными на то, чтобы ослабить вооруженные силы своих соперников и в то же время сохранить свои собственные преимущества в вооружениях.

Французская делегация выступила с планом создания международной армии при Лиге наций. Каждая страна должна была передать в состав этой армии определенную часть своих вооруженных сил. Кроме того, Франция требовала от Англии и США гарантий на случай нападения на нее Германии. Французские предложения встретили отрицательное отношение со стороны Англии и США.

Английская делегация выступила с проектом, который был рассчитан на разоружение стран, имеющих большие сухопутные армии, и на сохранение британского преобладания на морях. Она предлагала упразднить всеобщую воинскую повинность, запретить химические средства войны, уничтожить подводный флот.

Предложения США принципиально не отличались от предложений Англии. Они также предусматривали разоружение, прежде всего на суше. В июне 1932 г. США предлагали сократить на треть сухопутные армии и военно-морские силы всех стран, упразднить танки, химические средства войны, тяжелую артиллерию, бомбардировочную авиацию.

Германская делегация, используя Женевскую конференцию, выдвинула лозунг «равноправия» в вооружениях, под прикрытием которого пыталась добиться значительного увеличения вооруженных сил Германии.

Советская делегация предложила заключить конвенцию о всеобщем разоружении, а в случае, если другие страны найдут это для себя неприемлемым, конвенцию о частичном, прогрессивном разоружении. Лишь одна турецкая делегация поддержала советские предложения.

В июле 1932 г. Женевская конференция по разоружению прервала свою работу, призывавшую державы воздерживаться от дальнейшего увеличения своих вооружений. Эта резолюция никого и ничему по сути дела не обязывала.

Инициативы СССР о разоружении в 1920-е гг. На Генуэзской конференции 1922 г., первой международной конференции, на которую был приглашен СССР, советская делегация выступила с предложением о разоружении. Идея разоружения приобрела большую популярность в народных массах. Лига наций была вынуждена включить в план своих работ обсуждение вопроса о разоружении. С конца 1925 г. при Лиге наций стала работать подготовительная комиссия конференции по разоружению.

В ноябре 1927 г. в работе подготовительной комиссии конференции по разоружению приняла участие советская делегация, возглавляемая M. М. Литвиновым. Советская делегация внесла предложение о полном и всеобщем разоружении. Она предложила ликвидировать во всех странах мира армии и военный флот, упразднить всеобщую воинскую повинность, распустить военные министерства и генеральные штабы, разрушить все крепости и военные заводы, закрыть военные школы и т. д.

В марте 1928 г. советская делегация выступила в подготовительной комиссии конференции по разоружению с проектом частичного разоружения. Она предложила сократить вооруженные силы стран, имеющих армии численностью свыше 200 тыс. человек, наполовину; имеющих армии численностью свыше 40 тыс. человек - на одну треть; имеющих армии численностью до 40 тыс. человек — на четверть.

Проект не нашел поддержки у западных держав. (См в хрестоматии статью «Из обращения М. И. Калинина по радио к американскому народу».)

Китай как главный внешнеполитический партнер СССР в Азии (1921 - 1927 гг.). Внешняя политика СССР относительно Китая исходила из тезиса, что эта страна в близком будущем может стать социалистической.

Однако Китай был ввергнут в пучину анархии, там шла гражданская война, он находился под угрозой со стороны Японии. Советские внешнеполитические планы исходили из существования там четырех властей, находящихся в состоянии войны между собой: официального правительства в Пекине; националистического движения, возглавлявшегося Сунь Ят-сеном, а после его смерти в марте 1925 г. генералом Чан Кайши; Гоминьдана; и Коммунистической партии Китая, основанной в 1921 г. Первоначально советская политика в Китае была успешной. Однако в 1927-1928 гг. она потерпела поражение.

До конца 1921 г. главная задача советской дипломатии на Дальнем Востоке состояла в возвращении той части Сибири, которая была частично оккупирована Японией. Красная Армия заняла Внешнюю Монголию, вызвав протест китайского правительства в Пекине. После состоявшегося в 1922 г. в Москве Съезда трудящихся Дальнего Востока советское правительство направило на Дальний Восток свою первую крупную дипломатическую миссию во главе с А. Иоффе . Эта миссия должна была решить с пекинским правительством вопрос о Внешней Монголии, одновременно оказать поддержку гоминьдановскому движению в его борьбе против Пекина и установить дипломатические отношения с Японией. После провала переговоров с правительством в Пекине А. Иоффе направился в Южный Китай, где подписал с главой Гоминьдана Сунь Ят-Сеном соглашение, предусматривовавшее создание независимого, ориентированного на СССР и руководимого Гоминьданом Китая. А. Иоффе заверил своего собеседника, что Советская Россия не имеет намерений экспортировать коммунизм в Китай. Сунь Ят-сен дал согласие на вхождение китайских коммунистов в Гоминьдан в индивидуальном порядке. Советское государство обязалось оказывать финансовую и военную помощь Гоминьдану в его борьбе за власть в Китае. С этой целью в Китай была направлена миссия советских советников и представитель Коминтерна М. Бородин. В то же время другой советский посланник, Л. Карахан, вел в Пекине переговоры с правительством Китайской республики о заключении договора о взаимном признании, который был подписан в 1924 г. Условия договора были выгодными для СССР, который сохранял контроль над КВЖД и Внешней Монголией.

В 1923-1925 гг. под руководством М. Бородина произошло усиление влияния коммунистов внутри Гоминьдана. После смерти Сунь Ят-сена во главе Гоминьдана прочно стал Чан Кайши, который получил военное образование в Москве и потому пользовался большой поддержкой М. Бородина. В 1926 г. руководство Компартии Китая обратилось в Коминтерн за разрешением восстановить свою самостоятельность по отношению к Гоминьдану. СССР отказал и предложил присоединить к Коминтерну Гоминьдан. 20 марта 1926 г. Чан Кайши приказал арестовать большое число коммунистов и предписал резко сократить их количество в Гоминьдане. После этого Чан Кайши предпринял наступление на север. Отношения СССР с Чан Кайши быстро ухудшались. Гоминьдан хотел разгромить китайских коммунистов и избавиться от московских советников. Чан Кайши отдал приказ о казни тысячи коммунистов в Шанхае, Коминтерн выступил с протестом, обвинив империалистические круги в разрушении единства Гоминьдана и подкупе Чан Кайши, предавшего революцию и китайский народ. В 1927 году коммунисты подняли восстание, а после его подавления последовал разрыв дипломатических отношений между СССР и Китаем. (См. карту «Китай в 1924-1937 гг.")

Коминтерн в 1920-х – 1930-х гг. (Коммунистический интернационал, Третий Интернационал) – международное объединение коммунистических партий различных стран.

Действовал в 1919- 1943 гг. Был продолжателем Первого и Второго Интернационалов. Образование Коминтерна имело целью создание идейно-политического штаба мирового революционного движения. Организатором и вдохновителем Коминтерна был В.И. Ленин. Коминтерн руководил коммунистическими партиями Европы, которые стали массовыми и направляли рабочее движение в своих странах. В этой замкнутой системе была установлена иерархия ведущих и ведомых организаций, вершиной которой стала РКП (б)- ВКП(б) – КПСС.

К середине 20-х гг. международная обстановка начала усложняться. В связи с этим изменилась и стратегия Коминтерна. В 1928 г. состоялся 6 конгресс Коминтерна. Он констатировал усиление напряженности в международных отношениях, опасность возникновения новой мировой войны и возможность нападения на СССР. В этой сложной международной обстановке Коминтерн допустил ошибку и отторгнул потенциальных союзников – социал-демократов, объявив их своим главным политическим противником. В связи с этим была провозглашена линия на отказ от всякого сотрудничества и борьбу с ними. Фактически эти решения привели к самоизоляции международного коммунистического движения, нарушению принципа пролетарского интернационализма и способствовали приходу в ряде стран фашистских сил.

Однако в середине 30-х гг. на последнем, 7 конгрессе Коминтерна было принято решение о тактике левого блока с европейской социал-демократией и всеми антифашистскими силами. Но кремлевские стратеги при этом, по-прежнему, рассматривали складывающуюся ситуацию через призму мировой революции. Под официальным предлогом усиления борьбы с фашизмом в действительности развивались установки 6 конгресса. В строго секретных документах провозглашалось, что СССР – «двигатель мировой пролетарской революции», «база всеобщего движения угнетенных классов, очаг мировой революции, важнейший фактор всемирной истории». (См. в хрестоматии статью «Дискуссионные материалы». § 5 «Курс на мировую революцию»).

Все компартии обязывались безусловно подчиняться политике Москвы, в зависимости от отношений национальных правительств с Кремлем: в одних случаях поддерживать их военную политику, в других – выступать против. По вопросу об «общем фронте», популярному среди западной демократии, указывалось на недопустимость контактов с «больными буржуазными демократиями» и необходимость обострения межимпериалистических противоречий. Эта информация вызвала на Западе негативную реакцию и бурную антибольшевистскую компанию.

Хотя в середине 30-х гг. Коминтерн принял решения и рекомендации об антифашистской борьбе, реального сплочения антифашистских сил, способных противостоять агрессивным действиям Германии и Италии, осуществить не удалось.

Серьезной помехой к формированию широкого антифашистского фронта левых сил были ошибки связанные с культом личности И.Сталина. Резко негативные оценки социал-демократии, данные И.Сталиным и утвержденные Коминтерном в конце 1920-х - начале 1930-х гг., препятствовали сотрудничеству с социал-демократами, которые объективно являлись союзниками в антифашистской борьбе.

В то же время массовые репрессии в СССР, в том числе и против деятелей Коминтерна, подрывали доверие к СССР в широких кругах западной общественности. Все это сужало возможности создания широкого антифашистского фронта общественных сил.

Лига наций — международная межправительственная организация, существовавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами. Согласно Уставу Лига наций имела целью развитие сотрудничества между народами и гарантию их мира и безопасности. На деле Лига наций представляла собой орудие политики западных держав, в первую очередь Великобритании и Франции.

В течение 5 лет (1934—1939 гг.) СССР участвовал в работе Лиги наций, выступал за создание системы коллективной безопасности перед лицом фашистской агрессии. В декабре 1939 г. СССР был исключен из Лиги наций как агрессор, объявивший войну Финляндии. Лига наций была распущена в апреле 1946 г. решением специально созванной Ассамблеи.

Локарнское соглашение. Конференция в Локарно (октябрь 1925 г.) была созвана по инициативе английского правительства Болдуина—Чемберлена в целях «умиротворения Европы».

Участниками этой конференции были Англия, Франция, Германия, Италия, Бельгия, Польша и Чехословакия. США формально не принимали участия в Локарнской конференции, но оказали весьма энергичную поддержку всем предложениям ее инициаторов.

Главным документом Локарнской конференции был так называемый Рейнский гарантийный пакт, подписанный правительствами Англии, Франции, Италии, Германии и Бельгии. По этому пакту Германия, Франция и Бельгия признавали свои взаимные границы вечными и нерушимыми и обязались никогда не нападать друг на друга, а все возникающие между ними споры решать мирным путем. Стороны обязались также соблюдать постановления Версальского мирного договора. Англия и Италия взяли на себя роль гарантов этого соглашения. Они обязались выступить против того, кто нарушит взятые на себя обязательства. Нарушение положения о демилитаризации Рейнской зоны также признавалось актом агрессии.

На Локарнской конференции были подписаны также германо-польское и германо-чехословацкое соглашения, по которым стороны обязывались не применять силы друг против друга, а все свои споры решать мирным путем. Однако попытка Франции добиться международной гарантии этих соглашений потерпела неудачу. Англия и Италия отказались взять на себя обязательство выступить против Германии в случае нарушения ею границ своих восточных соседей. Правда, Франция подписала с Польшей и Чехословакией гарантийные договоры, однако эти договоры не имели того значения, какое могли бы иметь международные гарантии.

Локарнские соглашения закрепили преобладающую роль Англии и США в вопросах европейской политики.

Лондонская морская конференция 1930 г. – конференция, созванная по инициативе Англии, заинтересованной в ограничении военно-морского строительства, в котором она явно уступала своим соперникам, в Лондоне в январе—апреле 1930 г. в ней участвовали пяти держав, подписавших Вашингтонский договор 1922 г. об ограничении морских вооружений.

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. еще больше обострил противоречия между западными государствами, в том числе — противоречия между странами-победительницами в первой мировой войне. Усилилась гонка морских вооружений. США и Япония, пользуясь тем, что Вашингтонский договор 1922 г. ограничивал лишь линейный флот пяти великих держав, закладывали все новые крейсера, эсминцы и подводные лодки. Англия с ее расстроенными финансами не могла угнаться за США и все больше теряла свое превосходство в морских вооружениях.

По инициативе На этой конференции делегации Англии и США предложили распространить вашингтонские пропорции 5 : 5 :. 3 : 1,75 : 1,75, установленные для линейного флота пяти держав, на крейсерский флот (крейсера и эсминцы).

Это предложение вызвало резкие возражения со стороны Франции, которая не желала допустить равенства своего флота с итальянским флотом. Япония также требовала для себя больших лимитов, чем это было предусмотрено англо-американскими предложениями.

Франко-итальянские противоречия оказались непримиримыми. Эти державы отказались от участия в новом соглашении об ограничении морских вооружений. Чтобы не допустить окончательного краха конференции, Англия и США были вынуждены пойти на серьезные уступки Японии.

22 апреля 1930 г. США, Англия и Япония подписали договор, по которому соотношение их военно-морских сил по классу крейсеров устанавливалось в пропорции 5 : 5 : 3, по классу эсминцев — в пропорции 10 : 10 : 7, по подводным лодкам - в пропорции 5:5:5.

Решения Лондонской морской конференции 1930 г. отображали дальнейшее усиление международного веса США, которые добились равенства своего флота с английским флотом по всем категориям судов. Лондонский договор 1930 г. был также серьезным успехом Японии, добившейся для себя превышения вашингтонских пропорций по классу эсминцев и равенства с Англией и США по подводным лодкам.

Решения Лондонской конференции 1930 г. не ослабили, а усилили гонку морских вооружений, особенно со стороны Японии, которая начала готовиться к войне.

Милитаризм – политика вооружений и подготовки к войне, а также политическое господство военщины. Милитаризация – подчинение экономической, политической и общественной жизни страны целям милитаризма.

Мюнхенское совещание 1938 г. – конференция, проходившая между представителями правительств Германии, Англии, Франции и Италии, в ходе которой они поставили свои подписи под предложенным гитлеровцами документом о разделе Чехословакии.

Захват Чехословакии обеспечивал бы Германии приобретение богатейших промышленных и сельскохозяйственных ресурсов. Вдохновленные безнаказанным захватом Австрии, немцы в соответствии с захватнической программой, сформулированной А. Гитлером 5 ноября 1937 года, спешили с осуществлением новой агрессивной акции, теперь уже против Чехословакии, чтобы открыть себе дорогу для большой войны.

Высокоразвитая в индустриальном отношении, богатая запасами каменного угля, железной руды и другого сырья, Чехословакия давно являлась объектом агрессивных планов германских нацистов. Гитлеровцы намеривались ликвидировать национальную государственность чехов и словаков. Глава национал-социалистической партии в Судетах – Генлейн, выступая 24 апреля 1938 года в Карловых Варах, потребовал полной автономии для всех немцев, проживающих в Чехословакии, и полной свободы фашистской пропаганды.

Однако развитие событий в мае 1938 года опрокинуло гитлеровские планы немедленного захвата Чехословакии. В стране была проведена частичная мобилизация. Чехословацкие войска заняли пограничные укрепления и были готовы во всеоружии встретить фашистское нашествие. Согласно немецкому плану «Грюн» в операции против Чехословакии предусматривалось использовать 30 дивизий. 21 мая 1938 года английское и французское правительства в категорической форме предостерегли Германию от военного нападения на Чехословакию. Они даже заявили, что в противном случае выступят в защиту Чехословакии. А. Гитлер вступил с ними в переговоры и потребовал прежде всего решить чехословацкую проблему «путем возвращения» в рейх 3 млн. судецких немцев. 19 сентября 1938 года правительства Англии и Франции вручили Чехословакии ультиматум: Чехословакия должна была передать Германии районы, где немцы составляли более половины населения. Пакты о взаимопомощи, заключенные Чехословакией с Францией и СССР, подлежали аннулированию. Взамен Англия и Франция обещали Чехословакии «гарантию» ее новых границ. 21 сентября 1938 года чехословацкое правительство приняло англо-французский ультиматум. Встреча Гитлера, Н. Чемберлена, Даладье и Б. Муссолини состоялась 29 сентября 1938 года в «Коричневом доме» Мюнхена (партийной резиденции фюрера).

Главы правительств Германии, Англии, Франции и Италии поставили свои подписи под предложенным гитлеровцами документом о разделе Чехословакии. Ей предписывалось в недельный срок передать Германии Судетскую область и пограничные с ней районы. Представители самой Чехословакии были вызваны в Мюнхен лишь для того, чтобы выслушать приговор.

На следующее утро, 30 сентября 1938 года, стали известны условия, на которых правящие круги Англии согласились выдать фашистской Германии Чехословакию. Это было «обещание» Гитлера не нападать на Англию, зафиксированное в англо-германской декларации, подписанной Н. Чемберленом и А. Гитлером. Позднее была подписана аналогичная франко-германская декларация. Гитлеровцы могли теперь разрабатывать планы экспансии на Восток. СССР был отстранен от участия в разрешении военно-политического конфликта, возникшего в Европе вокруг Чехословакии.

Мюнхенское предательство серьезно изменило соотношение сил в Европе в пользу фашистской Германии. Мюнхенская сделка западных держав с Гитлером явилась крупнейшим стратегическим просчетом западной дипломатии ХХ столетия. Это нанесло тяжелый удар по всей системе безопасности, возникла мировая угроза фашизма.

После Мюнхена начался необратимый процесс стремительного скатывания к войне. Результатом мюнхенского сговора стал захват Германией территории Чехословакии. Это открыло А. Гитлеру дорогу для экспансии в страны Восточной и Юго-Восточной Европы. (См. карту «Европа в 1924-1939 гг.».) (См. видеофрагмент "Мюнхенский договор")

Национал-социалисты (нацисты, наци) — члены Национал-социалистской рабочей партии Германии (НСДАП). В 1933 г. нацисты во главе с А. Гитлером пришли к власти и установили фашистский режим в Германии. Для идеологии национал-социализма характерны крайний антикоммунизм и антидемократизм, национализм, расизм, антисемитизм, вождизм.

После разгрома германского фашизма в мае 1945 года, национал-социалистская партия была признана на Нюрнбергском процессе преступной организацией, подлежащей полной ликвидации.

Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) была создана в 1920 г. Гитлером и правила в Германии до 1945 г.

Накануне 1921 г. в НСДАП насчитывалось около 3 тыс. членов, однако уже через два года ее численность возросла в 10 раз.

29 июля 1921 г. А. Гитлер был избран первым председателем НСДАП. Был принят новый устав НСДАП, в котором утверждался "принцип фюрерства", т. е. безоговорочное подчинение фюреру. На волне острого экономического кризиса в стране и растущего недовольства жителей, идей милитаризма и национализма, стремительно расширялась общественная база НСДАП, привлекавшая к себе тысячи молодых людей из разных сословий и классов.

27-29 января 1923 г. в Мюнхене состоялся первый съезд НСДАП. К осени 1923 г. НСДАП насчитывала свыше 55 тыс. членов.

После предпринятой нацистами попытки государственного переворота в Мюнхене генеральный комиссар Баварии подписал декрет о запрещении НСДАП. Тем не менее популярность партии продолжала расти.

В феврале 1925 г. деятельность НСДАП вновь была легализована. В 1926 г. Гитлер стал ее руководителем.

Гитлер всячески стремился привлечь к своей партии внимание крупных промышленных и финансовых деятелей Германии. Выражением доверия к ней со стороны представителей деловых кругов явилось вступление в НСДАП известных предпринимателей, которые вносили огромные суммы денег в партийный фонд.

В обстановке углубляющегося экономического кризиса, стремительно растущей безработицы в стране росло недовольство политикой социал-демократов. Над многими социальными группами нависла угроза потери основ существования. Отчаявшиеся мелкие производители все больше винили в своих бедах парламентскую демократию и верили, что выход из кризиса - в укреплении государственной власти и создании однопартийного правительства. Эти требования поддерживали и крупные предприниматели и банкиры, субсидировавшие предвыборные кампании НСДАП и связывавшие с Гитлером и его партией личные и общегосударственные устремления, видя в нацистском движении прежде всего надежный заслон против коммунизма.

В 1932 г. на очередных выборах в рейхстаг НСДАП получила большинство мест, став самой крупной фракцией в парламенте. 30 января 1933 г. Гитлер был провозглашен канцлером Германии.

С этого момента началась нацификация государственного аппарата, которая продолжалась все годы существования Третьего рейха. Она проводилась двумя путями: члены НСДАП назначались на руководящие посты в администрации различных уровней, в полиции, в армии или НСДАП брала на себя функции государственных органов либо устанавливала над ними контроль и надзор.

На основании "Закона о чрезвычайных полномочиях" была запрещена деятельность профсоюзов (вместо них был создан Германский трудовой фронт), арестованы многие профсоюзные активисты, закрыты газеты и журналы демократической ориентации, запрещена деятельность большинства политических партий.

В целях пропаганды нацистских идей среди населения и демонстрации общенационального единства НСДАП постоянно организовывала пышные и многолюдные торжества и празднества, например, День героя (1 марта), День национального труда (1 мая), Праздник сбора урожая и др.

После начала Второй мировой войны партийная работа получила широкое распространение в вооруженных силах, в частности, был создан институт нацистских комиссаров в войсках. На Нюрнбергском процессе после капитуляции Германии руководящий состав НСДАП и многие ее службы были признаны преступными, а их деятельность запрещалась.

Национализм – идеология, политика и психология в национальном вопросе. Для него характерны идеи превосходства одних – «высших», якобы «избранных» самой природой наций над другими – «низшими», «неполноценными».

Образование очага войны в Европе (См. карту «Европа в 30-е годы ХХ века. Наростание фашистской агрессии»). Новый толчок к обострению международной обстановки дал приход к власти в Германии национал-социалистской партии в 1933 году. Взгляды гитлеровцев были давно уже известны международной общественности. Еще в 1924 г. А. Гитлер в «Майн кампф» изложил программу завоевания немцами Европы и установления мирового господства германского империализма.

Объявляя немцев «высшей расой», «расой господ», А. Гитлер призывал их к приобретению для себя «жизненного пространства», к порабощению и истреблению «низших рас». А. Гитлер рисовал обширную программу германской экспансии, как на континенте Европы, так и в колониях. Однако он подчеркивал, что новые территории нужно искать, прежде всего, на востоке Европы, за счет Советского Союза, А. Гитлер призывал немцев к тотальной, истребительной войне, не знающей разницы между фронтом и тылом.

С тех пор, как была изложена эта программа, нацистская пропаганда разнесла ее по всей Германии, по всему миру. С особой настойчивостью гитлеровцы афишировали свое намерение уничтожить Советский Союз и коммунизм.

Нацисты развернули бешеную агитацию за отмену Версальского мира, за вооружение Германии, за насильственную перекройку карты Европы.

Естественно, что приход А. Гитлера к власти в Германии вызвал беспокойство международной общественности. Первые же шаги нового германского правительства на международной арене показали, что это беспокойство было вполне обоснованным. Гитлеровцы создали угрозу безопасности всех европейских государств. Их усилиями Германия была превращена в очаг войны в Европе.

На Женевской конференции по разоружению 1932 года германская делегация в ультимативной форме потребовала признания «равноправия» Германии с другими державами в области вооружений. Однако ей было в этом отказано. 14 октября 1933 г. Германия покинула конференцию по разоружению, а через несколько дней заявила о своем выходе из Лиги Наций. Этим гитлеровцы развязали себе руки для односторонней ликвидации военных ограничений Версальского договора.

В марте 1934 г. германский рейхстаг (парламент) утвердил военный бюджет, который предусматривал крупные ассигнования на содержание военно-воздушного флота, запрещенного Германии Версальским миром. В июле 1934 г. А. Гитлер пытался захватить Австрию. На австрийских границах были сконцентрированы германские войска. В Вене произошел нацистский путч. Австрийский канцлер Дольфус был убит. Австрия избежала германской оккупации в 1934 г., так как этому воспротивился другой фашистский диктатор — Муссолини, который сам стремился завладеть этой страной.

В январе 1935 г. в Саарской области происходил плебисцит (всенародный опрос), предусмотренный Версальским миром. Гитлеровцы, искусно спекулируя на естественном желании населения Саара вернуться в состав Германии, и жестоко преследуя всех сторонников сохранения в Сааре существующего положения, обеспечили себе большинство голосов. Саарская область была возвращена Германии, что в значительной степени увеличило ее военно-промышленный потенциал.

В марте 1935 г. гитлеровское правительство приняло закон о восстановлении в Германии всеобщей воинской повинности. Был восстановлен германский Генеральный штаб. Германия воссоздала также военную авиацию и подводный флот.

7 марта 1936 г. гитлеровское правительство официально заявило о расторжении Локарнских соглашений 1925 г. и об отмене пункта Версальского мирного договора относительно создания Рейнской демилитаризованной зоны. В тот же день в Рейнскую зону вступили германские войска и приступили к строительству в ней военных сооружений.

Одностороннее расторжение Германией военных статей Версальского договора и бурный рост германской армии еще более усилили напряженность в международных отношениях и вплотную подвели Европу к войне.

Вторая половина 1930-х гг. характерна обострением напряженности и открытым созданием агрессивных блоков, а также падением престижа Лиги Наций. 25 ноября 1936 г. между Германией и Японией был заключен «Антикоминтерновский пакт», через год к нему присоединилась Италия. Пакт был направлен как против деятельности Коминтерна, так и против западных демократий.

В 1936 г. начался фашистский мятеж в Испании, вылившийся в гражданскую войну. Лига Наций поддержала Испанское республиканское правительство. В Испанию прибыли 54 бригады интернационалистов, туда же были направлены военные советники, летчики и танкисты из СССР. Италия и Германия, наоборот, всесторонне поддерживали испанского мятежного генерала Франко.

С 1938 г. гитлеровское руководство начало широкомасштабную захватническую политику под знаменем воссоединения всех германских земель. 13 марта 1938 года к Германии была присоединена Австрия. Вскоре Берлин выдвинул требование к Чехословакии и мировому сообществу отдать Германии Судетскую область, населенную немцами. 29 сентября 1938 года в Мюнхене главы Франции и Великобритании заключили соглашение с Гитлером об отторжении Судетской области от Чехословпкии и передаче ее Германии, а также о передаче частей Чехословакии Польше и Венгрии. В марте 1939 г. немецкие войска заняли Чехию и Моравию, а затем перенесли свои интересы на территорию Польши.

Основные принципы внешней политики Советской России в 1920-е годы. Внешняя политика советского государства в 1920-е годы строилась на двух главных принципах - это мирное сосуществование государств, с различным общественно-политическим строем и пролетарский интернационализм.

Мирное сосуществование — важнейший принцип отношений государств с различным социальным строем. Мирное сосуществование означает отказ от войны как средства решения вопросов внешней политики государств, их равноправие, невмешательство во внутренние дела друг друга, признание за всеми народами права самостоятельно решать свою судьбу, строгое уважение суверенитета (независимости) и территориальной целостности государств, развитие экономического и политического сотрудничества между ними.

Принцип мирного сосуществования был сформулирован В. И. Лениным в первые годы после победы Октябрьской революции, когда практически встал вопрос, как строить отношения с капиталистическим окружением. В. И. Ленин обосновал необходимость «мирного сожительства» новой, социалистической и старой, капиталистической общественных систем на этапе исторического развития, когда эти 2 системы существуют (сосуществуют) параллельно, показал, что мирное сосуществование является единственной разумной альтернативой разрушительным войнам.

Пролетарский интернационализм - включает в себя революционную солидарность трудящихся различных стран, поддержку рабочего и освободительного движения в капиталистических странах, развитие и помощь в осуществлении мировой революции. (См. в хрестоматии статью «Дискуссионные материалы» § 5 «Курс на мировую революцию».)

Идея пролетарского интернационализма впервые была высказана К. Марксом и Ф. Энгельсом. Она получила свое выражение в знаменитом призыве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Советское правительство провозгласило принцип пролетарского интернационализма как принцип солидарности рабочего класса и коммунистов всех стран в борьбе за мировую социалистическую революцию, как принцип борьбы за национальное освобождение и социальный прогресс, как принцип органичного сочетания в своей политике национальных и интернациональных интересов трудящихся, а на деле происходило вмешательство во внутренние дела соседних государств.

Оккупация — временное занятие территории одного государства вооруженными силами другого государства или государств. При оккупации власть оккупированного государства практически прекращается, административное управление, как правило, осуществляется военным командованием оккупационных войск.

Пакт Келлога — Бриана. 6 апреля 1927 г., по случаю 10-летия вступления США в Первую мировую войну, французский министр иностранных дел Бриан обратился к правительству США с предложением заключить между обеими странами договор о вечной дружбе, запрещающий войну как средство национальной политики. Это предложение было благожелательно встречено в Вашингтоне. Государственный секретарь США Келлог не только поддержал предложение Бриана, но даже расширил его. Он высказался за заключение многостороннего договора об отказе от войны как средства национальной политики. К переговорам о заключении этого договора были привлечены другие западные державы. Все они не возражали против договора, но вносили свои оговорки. Англия резервировала за собой возможность вести войну в областях, где она имеет специфические жизненные интересы. Франция настаивала на своем праве вести войну в защиту договоров, зарегистрированных в Лиге Наций.

Советское правительство не было приглашено к участию в переговорах о заключении пакта Келлога - Бриана.

27 августа 1928 г. представители 15 государств, в том числе США, Франции, Англии, Италии, Японии и Германии, подписали в Париже пакт об отказе от войны как средства национальной политики. Пакт обязывал его участников разрешать любые споры и конфликты между ними мирными средствами. Всем остальным государствам мира, в том числе и Советскому Союзу, было послано приглашение присоединиться к этому пакту.

Советский Союз присоединился в начале сентября 1928 г. к пакту Келлога - Бриана и первым из его участников ратифицировал его. Советский Союз отверг оговорки, которые были сделаны другими участниками пакта и которые ограничивали сферу его действия.

Поскольку ратификация пакта Келлога — Бриана затянулась, Советский Союз в конце 1928 г. сделал предложение ряду стран о немедленном введении в действие этого пакта. Это предложение было принято. 9 февраля 1929 г. представители СССР, Польши, Румынии, Эстонии и Латвии подписали в Москве протокол о немедленном введении в действие пакта Келлога — Бриана в отношениях между подписавшими этот протокол странами. На протяжении февраля — апреля 1929 г. к этому протоколу присоединились Турция, Иран и Литва. Московский протокол 1929 г. способствовал укреплению мира на западных и юго-восточных рубежах нашей страны. Летом 1929 г. пакт Келлога — Бриана вступил в силу в отношениях между всеми его участниками. Во второй половине 1930-х годов пакт фактически перестал существовать.(См. видеофрагмент "Дипломатические взаимоотношения СССР и Англии в конце 1920-х гг.")

Политика «умиротворения» агрессора – политика, проводимая западными странами с середины до конца 30-х гг. ХХ века в отношении фашистских государств.

Ее главным проводником была Англия. Данная политика базировалась на трех принципах: во-первых, на неприятии социализма и желании ликвидировать или ослабить СССР (что казалось возможным претворить в жизнь, направив германскую агрессию на Восток); во-вторых, на стратегической недооценке сущности фашизма, как угрозы не только социализму, но и западным демократиям; и, в-третьих, на иллюзии, что удастся удержать гитлеровскую Германию в тех рамках, которые устраивали бы Англию и ее союзников. Было бы неверным сводить западную политику только к политике «умиротворения». В Англии и Франции, как и во многих других странах, имелись значительные силы и влиятельные круги, которые были готовы, хотя и с колебаниями и оговорками, к организации совместного фронта против фашизма. Однако эти силы были разобщены, многие политики и общественные деятели страшились и не хотели контактов ни с коммунистами и левыми кругами на Западе, ни с советскими представителями.

В конце 20-х - начале 30-х гг. международная обстановка изменилась. Глубокий мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году, вызвал серьезные внутриполитические изменения во всех капиталистических странах. В одних (Англия, Франция и других) он привел к власти силы, стремившиеся провести широкие внутренние преобразования демократического характера. В других (Германия, Италия) кризис способствовал формированию антидемократических (фашистских) режимов, использовавших во внутренней политике социальную демагогию одновременно с развязыванием политического террора, нагнетанием национализма и милитаризма. Эти режимы стали зачинщиками новых военных конфликтов (особенно после прихода А. Гитлера к власти в Германии в 1933 г.). Международная напряженность усилилась. В 1935 г. Германия ввела свои войска в демилитаризованную Рейнскую область; Италия напала на Эфиопию. В 1936 г. Германия и Япония подписали соглашение, направленное против СССР (антикоминтерновский пакт). В 1937 г. Япония начала войну в Китае.

Особенно опасными для сохранения мира и безопасности в Европе были территориальные притязания гитлеровской Германии. В 1938 г. Германия провела аншлюс Австрии, затем заняла Судетскую область Чехословакии. Западные державы проводили политику «умиротворения» Германии, то есть шли ей на уступки, надеясь направить ее на СССР. Кульминацией политики «умиротворения» стало Мюнхенское соглашения (1938 г.) между Германией, Италией, Англией и Францией. Оно юридически оформило расчленение Чехословакии. В 1939 г. Германия оккупировала всю Чехословакию.

До Мюнхена курс на «умиротворение», проводившийся Англией и Францией, выражался в отказе от соглашений с СССР, в постоянных контактах с гитлеровской Германией и в молчаливом согласии с актами германской агрессии. Англия и Франция как бы признали гитлеровский метод «защиты» лиц немецкой национальности, проживающих в других странах, поощряя А. Гитлера на повторение подобных шагов. Мюнхен нанес сильнейший удар по проектам коллективной безопасности, по самой идее объединения европейских государств на антифашистской основе. (См. видеофрагмент "Мюнхенский договор")

Мюнхен лишил Европу стабильности. Малые страны континента стали чувствовать себя неуверенно. Находившийся ранее в центре политических и дипломатических событий СССР утрачивал возможность оказывать влияние на развитие международных отношений. Приближалась война. Англия продолжала тайные переговоры с Германией, по-прежнему ведя игру «умиротворения» и рассчитывая придти к соглашению с А. Гитлером, направив его удар на Восток. (См. в хрестоматии статью «Дискуссионные материалы». § 2 «Оценки историками советско-германских договоров 1939 года»). Мюнхенское соглашение побудили СССР искать альтернативы в дипломатических контактах с Германией. Политика "умиротворения" потерпела поражение с началом Второй мировой войны.

Полоса признаний СССР в начале 1920-х годов.

Установление отношений со странами Запада. Развитию Советского государства мешала неурегулированность отношений между Советской Россией и такими странами, как США, Англия, Франция и др. В то же время после разгрома интервенции и в условиях начавшегося экономического кризиса росла объективная заинтересованность стран Запада в нормализации отношений и налаживании экономических связей с Советской Россией. Эти связи нужны были и Советскому государству, как по экономическим, так и по политическим мотивам — они должны были составить экономическую основу мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим строем. В западных странах в связи с провалом интервенции в правящих кругах ослабли позиции тех, кто делал ставку на вооруженную борьбу против Советской власти. Одновременно усилились позиции кругов, выступавших в пользу установления контактов с Советским государством, чтобы смягчить таким путем свои экономические затруднения и попытаться экономическими средствами добиться восстановления капитализма в России. Наиболее ярким представителем этой линии был премьер-министр Англии Д. Ллойд Джордж.

Больше других западных стран интерес к торговле с Советской Россией проявляла Англия. Действовали экономические соображения, и одновременно нарастало давление английского рабочего класса, энергично выступавшего против интервенции в России и за установление с ней нормальных отношений. В английском правительстве одни министры, одержимые ненавистью к социализму, готовы были причинить ущерб английской экономике, но не идти на заключение соглашений с Советской Россией, другие - полагали, что, поскольку Англия стоит перед лицом массовой безработицы, следует начать торговать с Россией и при помощи торговли попытаться «свалить большевизм». Советское правительство направило в Лондон торговую делегацию, подписавшую в марте 1921 г. советско-английское соглашение о возобновлении торговых отношений между двумя странами, которое, по существу, имело не только торговый, но и политический характер. Англия признала Советское государство. Так началось установление официальных дипломатических и торговых отношений между Советской Россией и крупными буржуазными государствами.

Без нормальных дипломатических отношений нельзя было рассчитывать на достижение соглашений между Советской Россией и другими странами по спорным вопросам, а урегулирование этих вопросов было в интересах мира.

1924 год известен как год признания Советского государства буржуазным миром. СССР признали и установили с ним дипломатические отношения Англия, Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, Дания, Мексика, Франция и ряд других стран.

Установление нормальных дипломатических отношений продлевало мирную передышку.

Нормализация межгосударственных отношений способствовала установлению и развитию международных связей и содействовала экономическому развитию страны.

Между позициями США и европейских держав по вопросу о признании была заметная разница. Если Англия и Франция в качестве условия признания настаивали на согласии Советского правительства выплатить военные и довоенные долги царизма, то американское правительство требовало сверх этого изменения существующего социалистического строя.

Лишь в 1933 г. произошло установление дипломатических отношений с США.

Установление отношений со странами Востока. Политика Советского правительства со странами Востока выражалась в том, что, во-первых, были аннулированы все неравноправные договоры и соглашения, которые имело царское правительство с этими странами, и, во-вторых, оказывалась помощь народам Востока в их борьбе за политическую и экономическую независимость. Поскольку эта политика стимулировала развитие национально-освободительного движения, западные державы упорно пытались препятствовать ее осуществлению. В феврале 1921 г. был подписан справедливый советско-иранский договор, по которому Советское правительство отказывалось от всех договоров, заключенных царским правительством с Ираном. Опираясь на этот договор, Иран смог аннулировать англо-иранский договор 1919 г., по которому Англия устанавливала фактическую власть над Ираном, и добиться вывода английских войск со своей территории.

Советско-афганский договор, подписанный в феврале 1921 г., помог Афганистану отстоять свою независимость от Англии. Это был первый равноправный договор, заключенный Афганистаном с великой державой.

Советская Россия оказала материальную и политическую помощь Турции, когда народ этой страны поднялся на защиту своей независимости и территориальной целостности, которой угрожали державы-победительницы в первой мировой войне. В марте 1921 г. в Москве был подписан советско-турецкий договор о дружбе и братстве.

На аналогичных основах Советское государство стремилось строить свои отношения и с Китаем. Советская страна еще в феврале 1918 г. сообщила правительству Монголии о том, что она порывает навсегда с политикой, проводившейся в Монголии царской Россией, и отказывается от договоров царского времени. В целом, восточное направление внешней политики СССР в 1920-е гг. было значительно удачнее западного. (См. видеофрагмент "Генуэзская конференция".)

Попытки создания Советским Союзом системы коллективной безопасности в Европе в 1930-е гг.

В декабре 1933 г. советское правительство предложило создать систему коллективной безопасности, при которой государство - агрессор должно было встретить сопротивление всех европейских стран. Для пропаганды этой идеи активно использовалась трибуна авторитетной международной организации — Лиги Наций, куда СССР вступил в 1934 г. В 1935 г. Советский Союз подписал договоры с Францией и Чехословакией, предусматривавшие помощь, в том числе и ограниченную военную в случае нападения агрессора. Москва осудила фашистскую Италию, начавшую захватническую войну в Абиссинии (современная Эфиопия), оказала помощь антифашистским силам в Испании, а также Китаю.

Из-за политических разногласий создать систему коллективной безопасности не удалось. Поэтому СССР был вынужден пойти на определенные политические соглашения с нацистской Германией с тем, чтобы локализовать ее агрессивные устремления в рамках капиталистической системы, отвести огонь разгоравшейся войны от своих границ.

Еще более энергично использовали средства тайной дипломатии в отношениях с Германией западные демократии, прежде всего Англия. Цель у них была прямо противоположной — направить гитлеровскую военную машину на Восток. Вскоре этой задаче подчинилась и официальная дипломатия Англии и Франции. Они открыто вступили на путь умиротворения агрессора. Венцом этой гибельной политики стал мюнхенский договор Германии, Италии, Англии и Франции, направленный на расчленение Чехословакии (1938 г.).

Проходившие в Москве в июле—августе 1939 г. англо-франко-советские переговоры (См. в хрестоматии статью «Советско-англо-французские переговоры 1939 года») выявили бескомпромиссные позиции сторон, не скрывавших острого недоверия друг к другу. И.В. Сталин располагал сведениями об одновременных тайных переговорах Лондона и Парижа с Берлином. В свою очередь в западноевропейских столицах знали о негласных контактах советских и германских дипломатов самого высокого ранга (включая наркома иностранных дел В. М. Молотова). В этих контактах представители двух стран довольно быстро нашли общий язык.

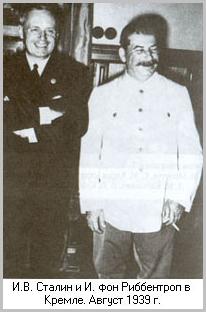

В середине августа 1939 г. И. В. Сталин сделал свой выбор. 23 августа, когда еще вяло тянулись военные переговоры с Англией и Францией, В.М. Молотов и министр иностранных дел Германии И. Риббентроп подписали в Москве пакт о ненападении (См. в хрестоматии статью «Договор о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 г.»), и секретные дополнительные протоколы к нему о разделе сфер влияния в восточной Европе (См. в хрестоматии статью «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией»).

Через неделю после подписания пакта Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война.

Провокация на КВЖД. Крупная антисоветская провокация, осуществленная Китаем на Китайско-Восточной железной дороге (Маньчжурия) в 1929 г.

КВЖД являлась собственностью Советского Союза и управлялась на паритетных началах представителями СССР и Китая. Непосредственными исполнителями провокации были северокитайские милитаристы, действовавшие по указаниям гоминьдановского правительства.

10 июля 1929 г. китайские войска и отряды русских белогвардейцев совершили налет на правление КВЖД в Харбине и на все ее учреждения по всей линии дороги до станции Пограничная. Советская часть управления дороги была насильственно отстранена от выполнения своих функций, советские рабочие арестованы и избиты.

Китайские власти не шли на мирное урегулирование вопроса и осуществляли все новые акты насилия на КВЖД в отношении советских граждан. В августе 1929 г. были разорваны дипломатические отношения между СССР и гоминьдановским Китаем. Китайские войска и русские белогвардейцы начали военные действия против советских войск на Амуре и в Забайкалье. Части Особой Дальневосточной армии (ОДВА) Советского Союза вступили на территорию Дунбэя и разгромили китайских солдат и русских белогвардейцев.

22 декабря 1929 г. в Хабаровске был подписан советско-китайский протокол о восстановлении прежнего положения на КВЖД. Китайское правительство взяло на себя обязательство разоружить белогвардейцев в Китае и выслать из Дунбэя. Немедленно после восстановления прежнего положения на КВЖД части ОДВА ушли с территории Северо-Восточного Китая. (См. историческую карту "Китай в 1924 - 1937 гг.")

Расизм – система взглядов, обосновывающая «природное» разделение народов на «низшие» и «высшие», и политическая деятельность, опирающаяся на эту систему.

Расширение западных границ СССР.

В настоящее время в научной литературе эта проблема является дискуссионной. Различные точки зрения на излагаемые далее события представлены отдельно. (См. в хрестоматии статью "Дискуссионные материалы § 2 - 4".) В этой статье предлагается лишь событий ряд.

Присоединение Западной Украины к УССР и Западной Белоруссии к БССР.

Нападение гитлеровской Германии на Польшу грозило фашистской оккупацией Западной Украины и Западной Белоруссии. Население этих районов находилось в составе Польши с 1920 г.

17 сентября 1939 г. Красная Армия вошла в Западную Белоруссию и Западную Украину. В октябре 1939 г. в Западной Украине и Западной Белоруссии были избраны Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии. Народные собрания провозгласили Советскую власть и обратились к Верховному Совету СССР с просьбой принять Западную Украину и Западную Белоруссию в состав СССР и включить их соответственно в состав УССР и БССР. В ноябре 1939 г. пятая сессия Верховного Совета СССР и Верховные Советы УССР и БССР удовлетворили их просьбу. В августе 1940 г., после вступления Красной Армии в Бессарабию, в состав УССР была включена Северная Буковина.

Присоединение Бессарабии и образование Молдавской ССР.

В 1918 г. Румыния отторгла от Советской Республики Бессарабию. Советское правительство неоднократно заявляло протесты по поводу незаконной оккупации Бессарабии Румынией, которые долго оставались без ответа. 26 июня 1940 г. Советское правительство (в соответствии со статьями секретного протокола от 23 августа 1939 г.) вновь предложило Румынии немедленно возвратить СССР Бессарабию. Румыния вынуждена была удовлетворить требование Советского правительства. Советско-румынский конфликт был урегулирован мирным путем.

Верховный Совет СССР в августе 1940 г. принял закон об образовании союзной Молдавской Советской Социалистической Республики со столицей в городе Кишиневе.

Установление советской власти в Прибалтике.

Латвийская, Литовская и Эстонская советские республики, образовавшиеся вскоре после Октября 1917 года и вошедшие в состав советской России, были ликвидированы в 1919 г. Там, вначале в Литве, а затем Латвии и Эстонии, была установлена власть национальной буржуазии.

После начала Второй мировой войны, чтобы отодвинуть на запад государственную границу страны руководство СССР вынудило правительства Латвии, Литвы и Эстонии принять предложения о заключении пактов о взаимопомощи, которые были подписаны в сентябре — октябре 1939 г. По этим договорам Советский Союз обязался оказывать Прибалтийским государствам помощь, в том числе и военную, во всех случаях угрозы их независимости со стороны любой европейской державы. Но правительства Латвии, Литвы и Эстонии отказались их выполнять. СССР ввел войска на территории этих государств в соответствии с секретным протоколом от 23 августа 1939 года.

Во второй половине июня 1940 г. в Латвии, Литве и Эстонии произошла смена правительств. Эти события проходили под контролем Москвы и были в определенной мере, ею инициированы.

В июне 1940 г. состоялись выборы в народные сеймы Латвии и Литвы, в июле — в Государственную думу Эстонии. На выборах одержали победу кандидаты блока трудового народа, возглавлявшегося коммунистами. 21 июля 1940 г. на сессии народных сеймов Латвии и Литвы, Государственной думы Эстонии, была восстановлена Советская власть в Прибалтийских странах.

Сеймы Латвии, Литвы, Государственная дума Эстонии обратились с просьбами в Верховный Совет СССР, принять Латвию, Литву и Эстонию в состав Союза Советских Социалистических Республик. В августе 1940 г. Верховный Совет СССР, принял решение удовлетворить эти просьбы. (См. в хрестоматии статью «Дискуссионные материалы». § 4 «Оценки историками присоединения Прибалтики».)

Образование Карело-Финской ССР

Летом 1940 г. Карельской АССР были переданы территории, перешедшие Советскому Союзу по советско-финляндскому договору, а сама автономная республика преобразована в Карело-Финскую союзную республику. (См. в хрестоматии статью "Дискуссионные материалы. § 3 Оценки историками советско-финской войны 1939 - 1940 гг.")

Таким образом, в 1940 г. Советский Союз объединял 16 союзных республик.

Советская внешняя политика в 1920-е годы

(См. карту «Образование и развитие СССР в 20-30 – е годы ХХ века»).